"فئران أمي حِصّة" تحذّر من طاعون الطائفية في الكويت

رغم أنّ الرقابة في بلده كافأته بمنع روايته الجديدة "فئران أمي حِصّة" إلا أنّ الروائي الكويتي الشاب سعود السنعوسي، لا يأبه بقرار الرقيب الذي يصفه بأنه "مغلوب على أمرِه، ومهزوز الثقة، وأبعد ما يكون عن القراءة والثقافة".

وينتسب السنعوسي إلى جيل من الروائيين الذين يطمحون، من دون أن يكشفوا عن ذلك، إلى إعادة ميراث الكتابة الملحمية الكلاسيكية، كما تجلت لدى علمها الأبرز دويستوفسكي، ونظيريه العربيين نجيب محفوظ، وكذلك عبد الرحمن منيف الذي أرّخ لحقبة "مدن الملح" في الخليج العربي.

السنعوسي (35 عاماً) فاز بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية عن روايته "ساق البامبو" التي تطرح سؤال رعب الهوية من خلال قصّها حكاية شاب ولد لأب كويتي من أسرة عريقة، وأم فلبينية، لتتوزع الرواية على هذين التشظيين الملتبسين اللذين تكتنفهما عواصفُ الثقافات وهي تتغذى على الهامش وتهمل المتون الإنسانية الموّارة بقيم الحياة.

في روايته الجديدة "فئران أمي حِصّة" التي تدور على امتداد مساحة زمنية تقارب الأربعين عاماً، ينبش السنعوسي في التحولات السياسية التي عصفت بالكويت، وكان أضخمَها غزو صدام حسين لهذا البلد واحتلاله. وينشأ السرد من خلال روايات وأصوات متقطّعة تنجم عن صداقة 3 صِبية يسكنون مكاناً واحداً منذ صغرهم. ترصد الرواية تطور علاقاتهم، وفقاً لما يدور حولهم من أحداث حادة تتخذ طابعاً سياسياً ودينياً.

الرواية تتساءل كيف لمثل هذه الأمور، ومنها الحروب، أن تؤثر تأثيراً مباشراً في سلوكنا وأنماط تفكيرنا، وكيف لها أن تحدّد علاقاتنا وتؤطرها؟

ولئن كان السنعوسي في "ساق البامبو" عالج رعب الهوية والخوف الدائم على الاسم والنسب والانتماء القبلي، والأعراف العنصرية. وحاول أن ينشيء معايشة مؤقتة ما بين "هوزيه ميندورا" و "عيسى" الذي يحفظ النشيدين القوميين للكويت والفلبين، إلا أنّه في "فئران أمي حصة" يصطدم بالهويات القاتلة.

فلم يعد السؤال حول المزيج الجيني بين الكويتي والفلبيني، بل أضحى الأمر أشدّ انشطاراً بين الناس أنفسهم أصحاب الأرض والوطن والأحلام. يندلع كالنّار سؤال الهوية الفتّاك: سني شيعي! بين النواصب والروافض!

بين الرواية والواقع!

هناك، في الرواية والواقع أيضاً، نقطتا تفتيش أمنيّتان بين السُرّة والجابرية وهما منطقتان كويتيتان، يكون على البطل عند كل نقطة أن يظهر انتماءً يرضي المسلّح الشاهر سلاحه في وجهه عند نقطة التفتيش. فإن كانت سُنية أدار مؤشر الراديو على "إذاعة الحق"، وإن كانت شيعية وضع في أصبعه خاتماً من العقيق الأخضر، وإدار مؤشر الراديو إلى إذاعة تبث أناشيد للإمام الحسين.

هذا الزمن الكويتي الذي يحدث في العام 2020 لا ينطوي على مفاجأة أبداً، فالرواية مُنعت بعد صدورها، لأنّ الرقيب أصيب بالهلع، وما يزال يعتقد أن بالإمكان محاصرة الأفكار وسجنها. إنه مثل دونكيشوت الذي يحارب بسيفه الخشبي طواحين الهواء. رغم أنّ الرواية طبعت أكثر من عشر طبعات متتالية!

ما يستشعره الكاتب، في تعليقه على قرار المنع أو الإجازة، هو "الوجع بأنك تشاهد بلادك مختطفة ولا تشبه بلاداً تعرفها"!ولعله ليس وحسب زمناً كويتياً، بل إنه معطوف على زمن عراقي، وآخر يمني، وسوري، وبحريني، وليبي.

وكلهم يغرفون وينوّعون على الزمن اللبناني أيام الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من خمسة عشر عاماً، وأدت إلى مقتل ما يزيد عن 150 ألف شخص، وتشريد 40 ألف مهجر و17 ألف مفقود ومخفي قسراً. ولا تنسى الرواية أن تذكرنا بحرب أخرى نشبت بين التاميل والسنهال في سيريلانكا، وهي ما تتذكره الخادمة السيرلانكية بهلع.

"النار ما تورث غير الرماد"

"عادت الفئران تحومُ حول قفص الدجاجاتِ أسفل السِّدرة وحسب. تسلَّلت إلى البيوت. كنتُ أشمُّ رائحةً ترابية حامضة، لا أعرف مصدرها، إذا ما استلقيتُ على أرائك غرفة الجلوس. ورغم أنّي لم أشاهد فأراً داخل البيت قط، فإن أمي حِصَّه تؤكد، كلما أزاحت مساند الأرائك تكشف عن فضلاتٍ بنيةٍ داكنة تقارب حبَّات الرُّز حجماً، تقول إنها الفئران.. ليس ضرورياً أن تراها لكي تعرف أنها بيننا!

أتذكَّر وعدها. أُذكِّرها: "متى تقولين لي قصة الفيران الأربعة؟". تفتعل انشغالاً بتنظيف المكان. تجيب: "في الليل". يأتي الليل، مثل كلِّ ليل. تنزع طقم أسنانها. تتحدث في ظلام غرفتها. تُمهِّد للقصة: "زور ابن الزرزور، إللي عمره ما كذب ولا حلف زور.."!

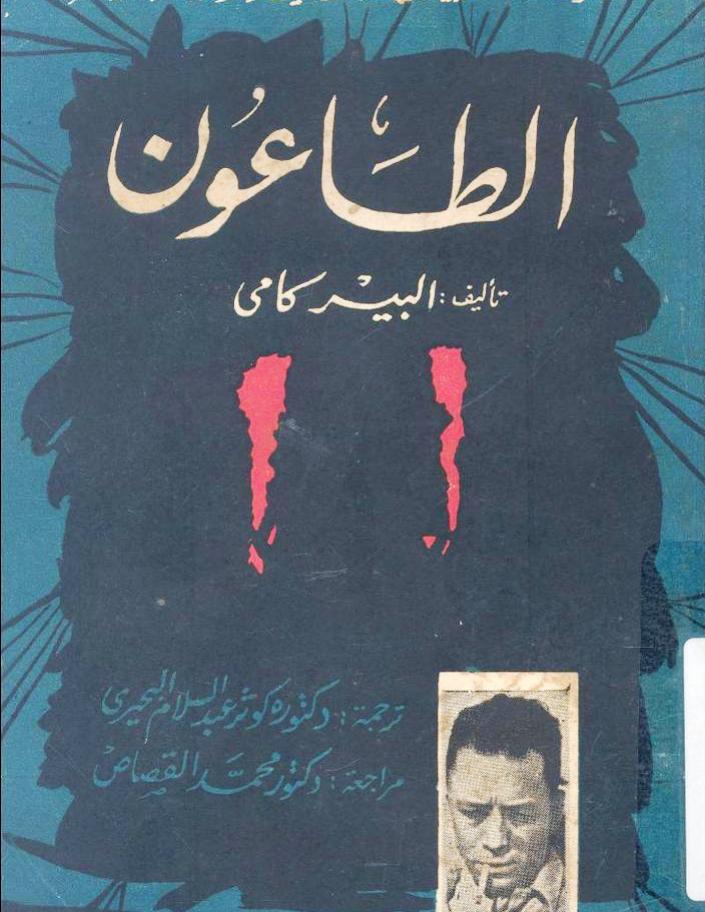

والطاعون هنا، كأنه يحيل إلى طاعون الفرنسي الحائز على "نوبل" ألبير كامو، ويحدث في مدينة جزائرية أثناء الاحتلال الفرنسي يصيبها الموت الأسود (الطاعون) فيأتي على الأخضر واليابس، ويقتل القوي والضعيف والطفل والشيخ، ليعود أبطال الرواية إلى طباعهم الإنسانية الأولى بعيداً عن الاحتلال وحسابات القوى والضعف، فالكل أمام الطاعون واحد.

الرواية ذات بعد فلسفي وإنساني، وليست مجرد أحداث متلاحقة فقط، فالبعد الفلسفي والإنساني يلعب دوراً كبيراً في الأحداث التي تحيل إلى التراث، فالأم حصة تمثل "زرقاء اليمامة" التي تستشرف وتحذّر.

الرواية كذلك، رغم أحداثها الغزيرة والمختلطة، إلا أنّ كاتبها يسيطر عليها بهندسية صارمة، وهو ما يتبيّنه القارىء من خلال تقسيمات "12 ساعة Fm " و"إرث النار"؟

وفي هذه الغضون، لا يخشى السنعوسي من الإغراق في المحليّة، فالرواية، برمتها ممهورة بأسماء أماكن وشوارع ومدارس كويتية، وملظومة بوصف دقيق ومسهب للأحياء والأزقة والجدران، كأنما يهجس بقتل ثنانية المركز والهامش، ويتطلع إلى نقل الجغرافيا المحلية إلى أفق العالمية، كما فعل رفيق "الحرافيش" نجيب محفوظ الذي جعل الناس تعرف القاهرة بكل حيثياتها وأزقتها ومقاهيها من خلال رواياته التي تحولت غالبيتها مسلسلات وأفلاماً سينمائية.

"فئران أمي حِصة" لا تنشغل بافتعال الفانتازيا، فكل ما حولها وما تتنبأ به غارق في الغرائبية. حسبُ الكاتب أن يرصد الوقائع العربية بشكل حَرفي أو فوتوغرافي حتى يخرج عمله فانتازياً..

ورغم أنه لا يعبأ بالنهايات السعيدة، ويرى أن روايته انفتحت على أفق متفائل، إلا أنّ الرواية حفلت بما يمجّد الاستسلام: المجد للظلام. الموت للقلم، لكل ريشة وفم..!

موسى برهومة

حقوق النشر: قنطرة 2016

كاتب وإعلامي أردني. حاصل على دكتوراه في الفلسفة من الجامعة الأردنية عمان. مراسل في شؤون السياسة والثقافة والقضايا الاجتماعية في عدة صحف ومجلات. رئيس تحرير صحيفة الغد اليومية الأردنية 2008- تموز(يوليو) 2010. نشر له كتاب "هذا كتابي- نصوص نثرية" وكتاب"التراث العربي والعقل المادي".