إعادة الحياة إلى روح البحث العلمي في مهده العربي الإسلامي

تدرك الحكومات الإسلامية أن النمو الاقتصادي، والقوة العسكرية، والأمن الوطني كلها أمور تستفيد إلى حد كبير من التقدم التكنولوجي. وفي السنوات الأخيرة زادت العديد من هذه الحكومات بشكل حاد من تمويل العِلم والتعليم. ولكن برغم هذا، يرى كثيرون ــ وخاصة في الغرب ــ أن العالم الإسلامي لا يزال يفضل البقاء في معزِل عن العلوم الحديثة.

الواقع أن هؤلاء المتشككين ليسوا مخطئين تماما. ذلك أن البلدان ذات الأغلبية المسلمة تنفق في المتوسط أقل من 0.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، مقارنة بخمسة أضعاف هذا المتوسط في الاقتصادات المتقدمة. وهذه البلدان لديها أيضاً أقل من عشرة علماء ومهندسين وفنيين لكل ألف من سكانها، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ أربعين ــ ونحو مائة وأربعين في العالم المتقدم. وحتى هذه الأرقام تميل إلى التهوين من المشكلة، والتي هي أقل ارتباطاً بإنفاق المال أو توظيف الباحثين من اتصالها بالنوعية الأساسية للعلوم التي يتم إنتاجها.

"لن يتسنى لنا جلب الخير ودفع الشر إلا عن طريق المعرفة"

لا ينبغي للمرء بكل تأكيد أن يبالغ في التسرع في تخصيص الدول الإسلامية بالانتقاد؛ فحتى في الغرب -الذي يفترض أنه هو نفسه "مستنير"- تنظر نسبة مرتفعة إلى حد مزعج من سكانه إلى العِلم بقدر كبير من التشكك والخوف. بيد أن العِلم في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي يواجه تحدياً فريداً من نوعه؛ حيث يُنظَر إليه باعتباره مفهوماً غربياً علمانيا ــ إن لم يكن ملحدا.

فقد نسي كثيرون من المسلمين المساهمات العلمية البارعة التي قدمها علماء مسلمون قبل ألف عام ــ أو لم يعلموا بها قط. وهم لا يعتبرون العلم الحديث محايداً أو غير متحيز عندما يتعلق الأمر بالتعاليم الإسلامية. حتى أن بعض الكتاب الإسلاميين البارزين زعموا أن التخصصات العلمية مثل عِلم الكون تقوض في واقع الأمر منظومة العقيدة الإسلامية. ووفقاً للفيلسوف الإسلامي عثمان بكر، تتعرض العلوم للهجوم على اعتبار أنها "تسعى إلى تفسير الظواهر الطبيعية من دون اللجوء إلى أسباب روحانية أو ميتافيزيقية، بل استناداً إلى الأسباب الطبيعية أو المادية وحدها".

الحق أن بكر مصيب تماما. فالسعي إلى تفسير الظواهر الطبيعية من دون اللجوء إلى الميتافيزيقا هو على وجه التحديد وظيفة العِلم. ولكن من الصعب أن نفكر في دفاع عن العِلم أفضل من ذلك الذي عَرَضه قبل ألف عام تقريباً العالِم الموسوعي الفارسي المسلم أبو ريحان البيروني. فقد كتب البيروني: "إنها المعرفة، في عموم الأمر، التي لا يسعى إليها إلا الإنسان، والتي لا يكون السعي إليها إلا في سبيل المعرفة ذاتها، لأن اكتسابها مُبهِج حقا، فهي ليست كغيرها من الملذات المرغوبة من مساع أخرى. ولن يتسنى لنا جلب الخير ودفع الشر إلا عن طريق المعرفة".

ابن الهيثم...أحد الأمثلة المبكرة للمنهج العلمي الحديث

وما يدعو إلى التفاؤل أن عدداً متزايداً من المسلمين اليوم يسلمون بهذا ويقرونه. وليس من المستغرب في ظِل التوترات والاستقطاب بين العالم الإسلامي والغرب أن يشعر كثيرون بالسخط عندما يتهمون بأنهم غير مجهزين ثقافياً أو فكرياً لاكتساب القدرة التنافسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا. والواقع أن هذا هو السبب الذي يدفع الحكومات في مختلف أنحاء العالم الإسلامي إلى زيادة إنفاقها بشكل حاد على البحث والتطوير.

بيد أن التصدي للمشكلة بالاستعانة بالمال وحده ليس الدواء لكل العِلل. لا شك أن العلماء يحتاجون إلى التمويل الكافي، ولكن المنافسة على المستوى العالمي تستلزم توفير ما هو أكثر من المعدات اللامعة الأحدث فحسب؛ بل تحتاج البنية الأساسية للبيئة البحثية بالكامل إلى المعالجة. ولا يعني هذا ضمان فهم الفنيين في المختبرات البحثية لكيفية استخدام وصيانة المعدات فحسب، بل يعني أيضا -وهو الأمر الأكثر أهمية بمراحل- رعاية وحضانة الحرية الفكرية، والميل إلى الشك، وشجاعة طرح الأسئلة غير التقليدية المخالفة للإجماع والتي يقوم عليها التقدم العلمي.

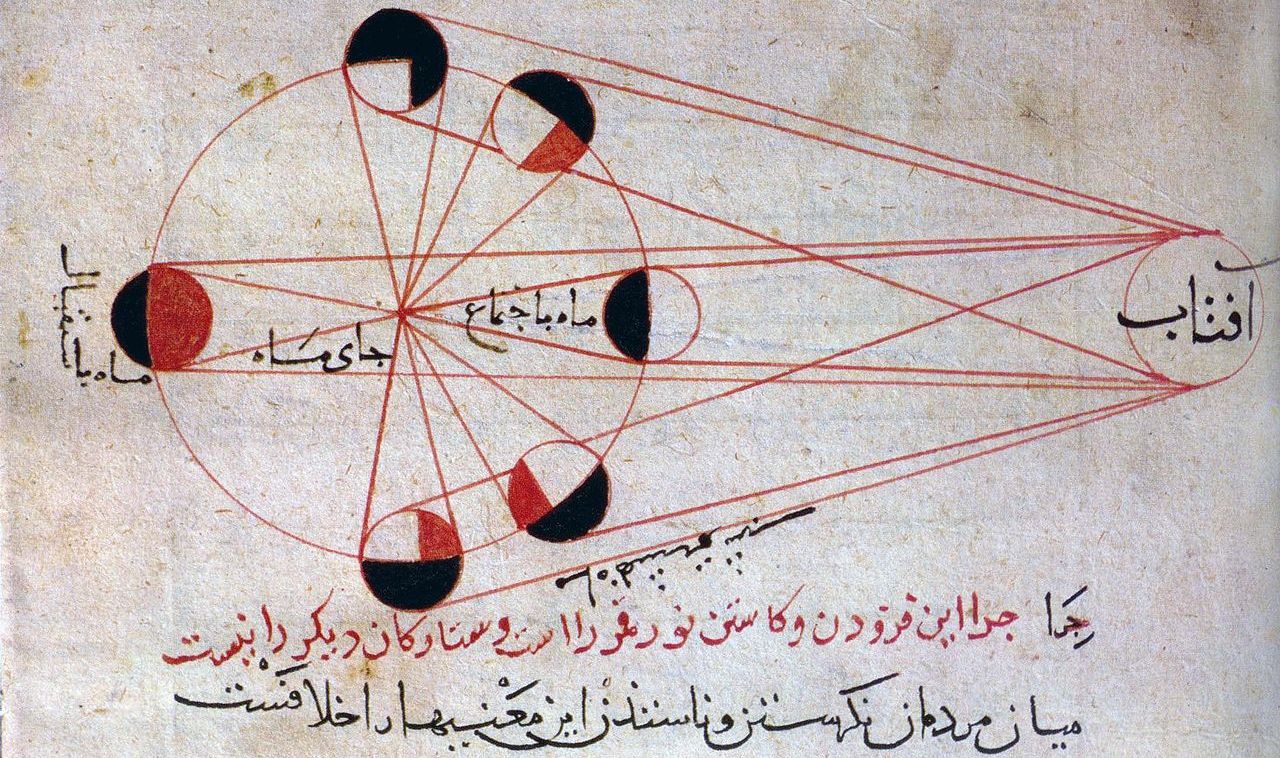

وإذا كان للعالم الإسلامي أن يعود مركزاً للإبداع كما كان في سابق عهده، فمن المفيد أن نتذكر العصر الذهبي للعلوم العربية، والذي امتد من القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر الميلادي. على سبيل المثال، يصادف عام 2021 مرور ألف عام منذ نُشِر كتاب المناظر للحسن بن الهيثم، وهو واحد من أهم النصوص في تاريخ العِلم. والواقع أن عمل بن الهيثم، الذي كُتِب قبل ميلاد إسحق نيوتن بأكثر من ستمائة عام، يُعَد على نطاق واسع أحد الأمثلة المبكرة للمنهج العلمي الحديث.

ومن أشهر مراكز الإبداع الفكري في ذلك العصر كان بيت الحكمة في بغداد، الذي كان آنذاك المستودع الأكبر للكتب في العالم. وقد يتشاحن المؤرخون حول ما إذا كان لهذه الأكاديمية وجود حقيقي والوظيفة التي كانت تؤديها؛ ولكن مثل هذه المجادلات ضئيلة الأهمية مقارنة بالقوة الرمزية التي لا تزال تحتفظ بها هذه الذكرى في العالم الإسلامي.

إعادة الحياة إلى روح البحث الحر

فعندما يتحدث قادة دول الخليج عن رؤاهم حول إنشاء بيت حكمة جديد بمليارات الدولارات، فإنهم لا يشغلون بالهم بما إذا كان أصل الأمر مجرد مكتبة متواضعة ورثها أحد الخلفاء عن والده. فهم يريدون إعادة الحياة إلى روح البحث الحر التي ضاعت في خضم الثقافة الإسلامية والتي باتت الحاجة إلى استردادها شديدة الإلحاح.

بيد أن تحقيق هذه الغاية لا يزال يتطلب التغلب على تحديات بالغة المشقة. ذلك أن العديد من البلدان تكرس حصة ضخمة إلى حد غير عادي من التمويل البحثي للتكنولوجيا العسكرية، وهي الظاهرة التي تحركها عوامل جيوسياسية والمآسي التي تتوالى فصولها في الشرق الأوسط، وليس التعطش إلى المعرفة المحضة في حد ذاتها. فهناك أمور أكثر إلحاحاً من البحوث الأساسية والإبداع تشغل أذهان ألمع العلماء والمهندسين الشباب في سوريا اليوم، على سبيل المثال. والواقع أن قِلة من سكان العالم العربي قد ينظرون إلى التقدم في التكنولوجيا النووية الإيرانية بنفس القدر من الاتزان والرصانة الذي ينظرون به إلى التطورات في صناعة البرمجيات في ماليزيا.

ولكن من الأهمية بمكان مع ذلك أن ندرك كم الإسهامات التي تستطيع البلدان الإسلامية أن تقدمها للبشرية بالعودة مرة أخرى إلى رعاية روح الفضول التي تدفع عجلة البحث العملي ــ سواء كان ذلك من قبيل التأمل في أعاجيب الخلق الإلهي أو لمجرد محاولة فهم الأسباب وراء كون الأشياء على ما هي عليه من حال.

جيم الخليلي

ترجمة: إبراهيم محمد علي

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت 2016

جيم الخليلي وُلِدَ عام 1962 في بغداد وهو أستاذ بريطاني في الفيزياء النووية النظرية.