Nicht immun gegen den Terror

In Ostafrika wird der islamische Glauben schon lange politisch instrumentalisiert. Muslime waren in vielen Bewegungen engagiert, auch in den meist weltlich-orientierten Befreiungskämpfen gegen die Kolonialmächte in Tansania (damals "Tanganyika"), Sudan und Somalia.

In Nationalstaaten gibt der Glaube nun oft den Ausschlag für politische Bündnisse. Das ist ein komplexes Thema, das dieser Aufsatz nicht in allen relevanten Aspekten erörtern kann. Nachfolgend wird lediglich das neue Phänomen des gewalttätig-extremistischen politischen Islam behandelt, den ich als "Islamismus" bezeichne. Seine intolerante Ideologie besteht darin, Regeln des Koran auf radikale Weise durchzusetzen – ungeachtet der Verfassungsordnung eines Landes.

Vor dem "Krieg gegen den Terror", der in den späten 1990er Jahren begann, gab es in Ostafrika kaum islamistische Gewalt. 1998 griffen ausländische Terroristen, die Kontakte zu Al-Qaida hatten, die US-Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam an. Seither haben sich allmählich regionale Terrorgruppen herausgebildet, sodass der gewalttätige Islamismus heute lokale Konfliktsysteme prägt, besonderes in Somalia und Kenia.

Faktoren für den Auftrieb des militanten Islam

In Somalia steht das Aufleben des Islamismus im Zusammenhang mit jahrzehntelangem Bürgerkrieg, Misswirtschaft, fehlender Staatlichkeit und kaum durchdachten ausländischen Interventionen. Die brutalen Al-Shabaab-Milizen kamen Anfang 2007 als Ausdruck patriotischer Militanz gegen das äthiopische Militär auf. Äthiopien war in Somalia einmarschiert, um die "Union Islamischer Gerichte" zu stürzen, die weite Teile des zerrissenen Landes kontrollierten. Washington und andere westliche Regierungen begrüßten damals die Politik Äthiopiens.

Al-Shabaab sah sich als islamische Miliz im Kampf gegen die äthiopischen Truppen und die vom Westen unterstützte Übergangsregierung. Die Miliz betrachtete letztere als Marionettenregime und die äthiopischen Soldaten als "Eindringlinge".

Das erklärte Ziel der Miliz ist es, Somalia zu einem islamistischen Staat zu machen. Äthiopien zog im Dezember 2008 und Januar 2009 seine Truppen ab. Seither kämpft Al-Shabaab gegen die Übergangsregierung und die "Mission der Afrikanischen Union in Somalia" (AMISOM). AMISOM ist eine im Jahr 2007 gestartete regionale Friedensmission.

Bislang konnte Al-Shabaab nicht besiegt werden. Das liegt nicht nur an ihren ständig wechselnden Strategien und Mitteln, sondern auch daran, dass sich manche lokalen Gemeinschaften von der Miliz nicht bedroht, sondern beschützt fühlen. Dass es in Äthiopien und Kenia somalische Minderheiten gibt, trägt ebenfalls zu den Problemen bei.

Die bewaffneten Interventionen gegen Islamisten haben heftige fundamentalistische Gegenreaktionen ausgelöst. Markus Virgil Höhne hat aufgezeigt, warum externe Anti-Terror-Maßnahmen kontraproduktiv waren. Soziale, kulturelle und politische Gegenbewegungen machen in der Region rein militärische Lösungen unmöglich. Das heißt nicht, dass der Kampf gegen Terrorismus nicht berechtigt wäre. Um ihn zu gewinnen, müssen jedoch komplexe Identitäts- und Glaubensfragen sowie lokale Grundbedürfnisse berücksichtigt werden.

Kenianische Herausforderungen

Dass sich der extremistische Islamismus in Kenia im Aufwind befindet, liegt mitunter daran, dass die Beziehungen der Hauptstadt Nairobi zur Peripherie seit einiger Zeit gestört sind. Das gilt vor allem für die Küste und den Nordosten, wo überwiegend Muslime leben. Sie erleben Ausgrenzung und bisweilen sogar Unterdrückung.

In den 1990er Jahren forderte der separatistische "Mombasa Republican Council" (MRC) einen unabhängigen Staat, um die Küste von "der Misshandlung und Ausgrenzung durch aufeinanderfolgende kenianische Regierungen" zu befreien. Der MRC basierte ursprünglich nicht auf dem Glauben. Er wurde 2010 für illegal erklärt und ist mittlerweile untergetaucht.

Viele Gruppen an der Küste unterstützen zwar nicht den MRC-Separatismus, aber sie spürten eine ähnliche Unzufriedenheit. Die von MRC-Akteuren artikulierten Gefühle der Diskriminierung und Marginalisierung prägen in gewissem Maß auch kriminelle Netzwerke entlang der Küste.

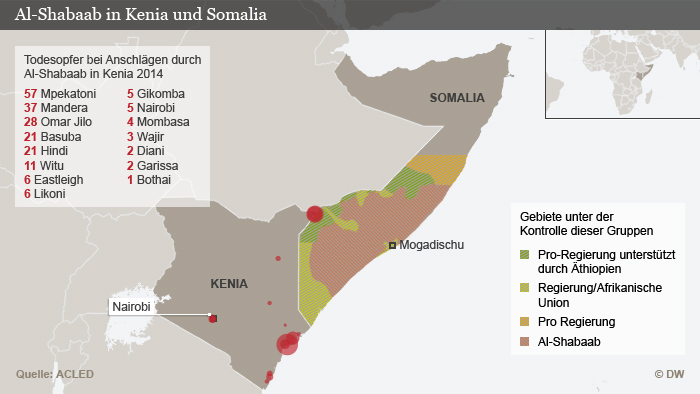

Es ist besorgniserregend, dass verschiedene militante und aufständische Gruppen in Ostafrika, einschließlich Al-Shabaab, MRC und mutmaßlicher Militanter auf Sansibar, gemeinsame Ziele haben. Die Lage hat sich zugspitzt, seit Kenia im Oktober 2011 Truppen zur Aufstandsbekämpfung nach Somalia schickte. Daraufhin verübten die Extremisten vermehrt Anschläge in Kenia. Mehr als 600 Menschen sind bislang bei Terroranschlägen gestorben. Viele der Täter waren Kenianer, von denen einige erst kürzlich zum Islam konvertiert waren. Experten schätzen, dass etwa ein Viertel der Al-Shabaab Kämpfer Kenianer sind.

Al-Shabaab steht in Kontakt mit lokalen Gemeinschaften in Somalia und Teilen Kenias. Die Miliz wurde zwar aus Mogadischu und Kismayo vertrieben, zwei wichtigen somalischen Städten, in denen sie Händler besteuerte. Dennoch hat sie weiterhin finanzielle Unterstützung. Sie rekrutiert auch weiterhin neue Kämpfer.

Kollektives Gefühl der Ausgrenzung

In Kenia sind junge Männer in den 20ern die Zielgruppe. Die Rekrutierungserfolge haben mit Armut, struktureller Ungleichheit und Jugendarbeitslosigkeit zu tun. Al-Shabaab-Anführer von niederem Rang bekommen angeblich umgerechnet 60 bis 200 US-Dollar im Monat. Nicht zufällig findet Al-Shabaab im Nordosten und an der Küste die meisten neuen Mitglieder. Dort gibt es das kollektive Gefühl der Ausgrenzung. Berichten zufolge strebt Al-Shabaab aber eine multiethnische Zusammensetzung an.

Es schließen sich allerdings auch gebildete junge Männer mit wohlhabendem Hintergrund der Gruppe an. Der kenianische Beamtensohn Abdirahim Mohammed etwa hat einen Juraabschluss. Er nahm an dem Anschlag auf die Garissa-Universität teil, bei dem 152 Menschen ermordet wurden. Es ist unwahrscheinlich, dass jemanden wie ihn soziale Not motiviert. Plausibler ist, dass ihn die religiöse Vision des Kampfes zwischen Muslimen und Ungläubigen inspirierte.

Die Garissa-Täter redeten später vom Kampf, der "alle muslimischen Gegenden unter kenianischer Besatzung" befreien soll. Um religiöse Differenzen in Kenia zu betonen, greift Al-Shabaab nun Christen an.

Der extremistische Islamismus in Ostafrika hängt untrennbar mit historischem Leid und lokalen Dynamiken zusammen. Laut Chris Harman, einem britischen Sozialisten, wurden die postkolonialen Gesellschaften erst vom Imperialismus traumatisiert, um dann von den einheimischen Eliten ausgebeutet zu werden.

Es ist klar, dass sich das Islamismusproblem Ostafrikas nicht militärisch lösen lässt. Externe Truppen haben der Al-Shabaab-Miliz zwar zugesetzt, aber sie bleibt dank ihrer Verbindung zu lokalen Gruppen, die sie für legitim halten, noch immer stark. Für eine dauerhafte Lösung im Umgang mit Al-Shabaab und ähnlichen Verbänden muss die Zivilbevölkerung gewonnen werden. Anders ist sie wohl nicht zu besiegen.

Emmanuel Kisiangani

© Zeitschrift für Entwicklung und Zusammenarbeit 2015

Der Autor ist Wissenschaftler am "Institut für Sicherheitsstudien" (ISS Africa) in Nairobi.