"شرخ أخلاقي في الوسط الثقافي العربي الألماني"

من الصعب تعريف مصطلح المثقف والثقافة بعد كلّ التعريفات والمعاني والصفات التي أطلقت عليهما حتّى الآن. ولعلّ من الأفضل أن نختار أحدثها وأطرفها وهو التعريف الذي أسبغه الكاتب الألماني المعروف بسخريته ودفاعه عن إسرائيل هنري م. برودر على مفهوم الثقافة؛ وهو تعريف يفي بالغرض تقريباً. يقول برودر: إنّ الثقافة تتيح للآخر أن يهشّم رأسك، بينما الحضارة تطالب بمعاقبته. وهو تعريف تلموديّ، إن لم نقل بابليّ قديم ورد في شريعة حمورابي بمعنى العين بالعين والسن بالسنّ، قبل أن يجد صياغته النهائية في القرآن.

وهذا التعريف لا ينحصر في نطاق ما يسمى بالشعوب البدائية، وهي براء من هذه التسمية، بل ينطبق بالدرجة الأولى على ما يسمى بالشعوب المتحضرة. وفي الحقيقة أنّ الحضارة هي التي تهشّم رأس الآخر دون قصاص، وينطبق هذه بدرجة أساسية على إسرائيل "المتحضرة" نفسها، وعلى ألمانيا أيضاً ومثقفيها بصورة خاصة. وبهذا المعنى فإن تعريف برودر جاء مغرضاً ومحرفاً للمعنى، رغم طرافته.

"وحشية باسم الحضارة"

ويبدو أنّ الأعمال الوحشية تتناسب تناسباً طردياً مع التقدم الحضاري وخاصةً الجانب العلمي منه. فكلما كان المجتمع متحضراً ازدادت وحشية، لدرجة أن هذا المجتمع لم يعد يدرك هذه الوحشية التي ترتكب باسم حضارته، كما لو أن الحضارة هي مجرد بطاقة مرور لا مرئية لارتكاب المجازر وإبادة الشعوب. ويعلمنا تاريخ الحروب الحديثة التي خاضها الأمريكيون والروس والبريطانيون والألمان والإيطاليون والإسبان بأنّ الجرائم الكبرى كانت ترتكب دائماً باسم التمدن والتحضّر، فضلاً عن الدين.

والثقافة في شكلها العام هي التعبير الشامل عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والجغرافي كذلك لكلّ أمّة ودولة. وهي تعتمد من حيث الجوهر أسلوباً سلمياً في التعامل مع هذا الواقع. وبهذا المعنى فإن الثقافة هي مصطلح حياديّ، ولا تختلف مبدئياً عن الحضارة، بل هي بصورة أدق مرآة صقيلة تكشف طبيعة المجتمع، ولا تعكس أي شيء آخر سواه، وهي بالتالي كالإناء الذي ينضح ما فيه، ليس إلا.

الصراع بين الثقافة والسياسة

ولا تكفي قراءة التاريخ السياسي والاجتماعي، بغض النظر عن مدى عمق هذا التاريخ، للتعرف على شعب أو بلد، بل لا بد من الاطلاع على خصائصه الثقافية، حيث تتضح حقيقة المواقف الروحية والأخلاقية لكلّ شعب وقدراته الفكرية والعقلية. وتبدو السياسة إذا ما قارناها بالخصائص الثقافية للشعب مجرد صفقات تجارية إدارية تعقد كلّ يوم.

والثقافة هي في نهاية المطاف النظام الداخلي للشعب وتتماشى مع نوازعه ودواخله خطوة إثر خطوة وتفرض رقابتها الصارمة. فهناك صراع أبديّ بين الثقافة والسلطة أو السياسة بمفهومها الأوسع، وكانت الغلبة دائماً للثقافة على المدى البعيد، على عكس السياسة التي تحقق دوماً انتصارات آنية.

وقد عبر راينر ماريا ريلكه في قصة مبكّرة نشرها عام 1893 بعنوان: "الريشة والسيف" جعل فيها الغلبة للريشة التي يوقع بها عادةً على معاهدات إيقاف النار أو الحرب أو ترسيم الحدود. وفي الأخير تسأل ريشة الكتابة السيفَ وهي تبتسم: ألا تخوض الحرب ثانية أيها السيف؟ بيد أنّ السيف يبقى صامتاً في زاوية معتمة، حتى أن الريشة تعتقد بأنّه لن يجرَّد من غمده أبداً.

لكن إلى أيّ مدى يمكن أن نعتبر تصرف الكاتب تصرفاً فردياً، ومتى يمكن أن نحسبه ضمير الأمّة فعلاً؟ ولماذا يتخذ بعض الكتاب مواقف شديدة التطرف والخطورة في حين يؤثر الآخرون الخنوع والخضوع لسلطة السيف والمال؟

هناك مثل إنكليزي يقول إنّ أسوأ الفساد هو فساد الأفضل، وإذا ما فقد المثقف استقلاليته فإنه سيفقد صفته الإبداعية لا محالة ويتحول إلى مخلوق بائس يتحين الفرص للانتفاع الشخصي شأنه شأن أي انتهازي آخر. وصحيح أن المثقف لا يجب أن يكون بطلاً بالضرورة، لكن عليه أن يتحلّى بقدر من التضامن مع المتضررين والمهمشين وضحايا القمع والاستغلال.

ونحن نتذكّر إلى اليوم روح التضامن العالية التي أظهرها العرب عموماً، والعراقيون مثلاً، مع التشيليين إثر الانقلاب العسكري الفاشي الذي أطاح بحكومة الاشتراكي سلفادور الليندي عام 1973 وأدى إلى مصرع عدد من المثقفين والفنانين ومنهم المغني فيكتور جارا ومن ثمة الشاعر الكبير بابلو نيرودا.

وكنّا نشعر بألم وحزن شديدين كما لو أننا فقدنا أحبتنا وأقرب الناس إلى نفوسنا؛ ومازالت آثار هذه الصدمة ماثلة إلى اليوم في ضمائر من عاصر تلك الأحداث. وكنّا نشعر بالتعاطف أيضاً مع المعلمين والموظفين الألمان الغربيين الذي كانوا يطردون من وظائفهم بسبب انتمائهم إلى الحزب الشيوعي الألماني. لكن مطالبة المثقف باتخاذ مواقف سياسية مبدئية ومواجهة الحكّام الطغاة، عرباً أو غيرهم، إلى جانب عمله الإبداعي ليس بقضية بديهية، ولا يرى فيها بعض المثقفين إلزاماً أخلاقياً.

وذات مرّة سألتُ الشاعر العربي أدونيس عن السبب الذي دعاه إلى اختيار مقتطفات من أقوال وفتاوى مَن أسماه بالشيخ الإمام محمّد بن الوهّاب مؤسس المذهب الوهابي المتعصّب والمتخلف فكريّاً، وجعله في مصاف رجال النهضة، ووضع له مقدمة إضافية. فأجاب ببساطة مذهلة بأنّ المثقف العربي لم يكن يوماً سوى موظّف في الدولة العربية الإسلامية، وذلك منذ أوّل انقلاب عسكري في تاريخ المنطقة، ألا وهو انقلاب سقيفة بني ساعدة (حين تمت مبايعة أول الخلفاء الراشدين بعد موت النبي محمد). وأضاف أدونيس بأنّ هذا الوضع لن يتغيّر مستقبلاً أيضاً طالما بقي الحاكم نفسه. وقد يكون السيّد أدونيس محقّاً إلى حدّ بعيد في هذا الرأي.

شرخ أخلاقي

لكننا نعلم أيضاً بأنّ هناك الكثير من المثقفين العرب والمسلمين الذين قاوموا السلاطين والظالمين على مرّ العصور ودفعوا حياتهم ثمناً لمواقفهم. ثمّ إنّ هذا العالم سيكون تعيساً وهزيلاً أخلاقياً لولا هذه التضحيات الجسيمة والمواقف الشجاعة التي اتخذها المثقفون والفنانون على مرّ العصور. ولا بأس أن نستشهد بالجواهري الذي قال في قصيدة عن أبي العلاء المعرّي "لثورة الفكرِ تأريخٌ يحدّثنا / بأنَّ ألف مسيحٍ دونَها صُلِبا".

ولا يقتصر انعدام روح التضامن على العرب وحدهم، بل يشمل جميع الثقافات التي نعرفها، وينطبق هذا على المثقفين الألمان بدرجة خاصة، لأنهم شهدوا تجربة غنية ومليئة بالعنف والقمع والمقاومة. بيد أنّ هناك من حوّل هذا الماضي المرير إلى منفعة شخصية فردية، مستغلاً التاريخ والسياسة وأحزابها وحرية النشر ودورها.

وكشف الكاتب الشهير غونتر غراس على سبيل المثال عن ماضيه النازي وانخراطه في كتائب القتل الهتلرية المعروفة باسم سلاح "إس إس" Waffen SS السيئة الصيت، وذلك بعد استلامه جائزة نوبل للآداب وليس قبلها. وكان غراس قد ملأ ألمانيا ضجيجاً فيما يتعلق بالتصدي للنازية الجديدة وتوفير الحماية للاجئين في البلاد، لكنه أخفى هذه الحقيقة التاريخية المهمة، فأحدث شرخاً أخلاقياً في الوسط الثقافي وكذلك في صفوف اليسار الألماني. وشعرتُ بندم شديد لأنني ترجمت أحد أعماله المهمة إلى اللغة العربية وهو "طبل الصفيح".

وكانت عبارته المخادعة بأنّ الأدب يمدّ الجسور إلى الآخرين ويربط الشعوب بعضها ببعض فيجعلنا نشعر بعاطفة جياشة إزاء الآخرين قد أوقعت بي أنا العربي الذي مازال غرّاً ويؤمن بأهمية المروءة والإخلاص والتضامن مع الضحايا. وبما أنّ غراس أخفى هذه الحقيقة، وربما حقائق غيرها، عديدة عقوداً طويلة حتى حصوله على جائزة نوبل فإنه فقد بذلك الكثير من مصداقيته وإنسانيته.

"ثقافة سياحية استهلاكية"

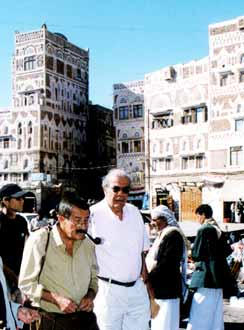

لكنني أودّ الحديث هنا عن زيارة غراس ونخبة من المثقفين الألمان إلى اليمن في عهد الديكتاتور علي عبد الله صالح، حيث أنفق حزبه الحاكم على المثقفين الألمان ومنهم فولكر بروان ودورس غرونباين وهانس ماغنوس إنسنسبيرغر ويوأخيم سارتوريوس وميشائيل كروغر وغيرهم مئات الآلاف من الدولارات. فقدم هؤلاء الكتّاب تزكية لحاكم عربي مستبد لقاء رشوة مالية مسمومة، وفعلوا ذلك بغرور وعجرفة أوروبيين يثير الاشمئزاز والغثيان.

وهم في الواقع لم يأخذوا أصلاً الثقافة العربية مأخذ الجدّ، ولم يحترموا الأدباء العربّ قط، إلا لدواع مشبوهة ولمنافع شخصية لا علاقة لها بالأدب والثقافة ومدّ الجسور مع الآخرين. ولا ينطبق هذا التجاهل بالطبع على الكتّاب الإسرائيليين المحتفى بهم دائماً في ألمانيا إعلامياً وسياسياً وأدبياً. وتشهد قائمة حملة الجوائز الأدبية الألمانية من الكتّاب الإسرائيليين والاحتفاء بهم على هذه الحقيقة الساطعة.

وعندما سألتُ ذات مرّة هانس ماغنوس إنسنسبيرغر عن سبب تجاهل الأدب العربي المعاصر – نشرَ إنسنسبيرغر رواية الخبز الحافي في إطار مشروع حمل اسم المكتبة الأخرى - فبرر ذلك بالقول إنّ القارئ الألماني لا يرغب في قراءة الأسماء التي تبدأ بلام التعريف العربي أو تكون فيها شارحة تفصل بين الاسم ولام التعريف العربية. ونحن نعرف تماماً بأنه ساعد على نشر كتاب يبدأ اسم مؤلفه بالألف واللام، لكن الألماني لا يلام على ما يفعل فهو السيّد دائماً!

"تجاهل المثقفين العرب"

وعندما سألته عن سبب تجاهل (المثقفين العرب) المنفيين بالذات، قدم إنسنسبيرغر إجابة مطولة تقريباً فقال إنّه كان يعمل نادلاً في بار أمريكي في ميونخ بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وكان يشعر بالامتعاض كلّما سمع خبراً مفاده أن كاتباً ألمانيا منفياً عاد إلى بلده بعد انهيار حكومة الرايخ الثالث. وبات هذه "العودات"المتكررة تقضّ مضجعه لأنها كانت تذكره بعاره الشخصي وجبنه مثلما أسماه، لأنه لم يظهر أي شكل من أشكال المقاومة إبّان الحكم النازي، وكان ينظر إلى هؤلاء العائدين بصفتهم أبطالاً حقيقيين.

وعندما ذكرته بأنّه نشر لشاعرة (عربية) مثيرة للخلاف وتحوم حولها الشبهات، وسألته هل فعل ذلك لأسباب عاطفية بالمعنى الذي عناه غونتر غراس؟ قال إنسنسبيرغر ضاحكاً: "نحن الألمان لا علاقة لنا بمشاكلكم الشخصية والعامة أنتم العرب، بل عليكم أن تحلّوا هذه المشاكل بأنفسكم".

وكان الشاعر الألماني دورس غرونباين تحدث عن الرحلة إلى اليمن فذكر: "انطلقنا في اتجاه الشمال وسرنا في شارع شيّده المهندسون الألمان امتلأ بأحشاء الكلاب التي دهستها السيّارات توّاً بشكل يدعو إلى الدهشة فعلاً. ومرّت مجموعتنا السياحية، ترافقها سيارات الشرطة ذات الأضواء الزرقاء كانت تطلق صفارات الإنذار فاسحة الطريق للسيّارات الفخمة السوداء التي أقلت أمراء الشعر والحافلات الصغيرة التي جلس فيها الصحفيون والمرافقون، مرّت بنقاط التفتيش حيث كان الجنود المسلحون ببنادق الكلاشنكوف ينظّمون حركة السير".

"في بلاط السلاطين"

وأنفقت الحكومة اليمنية وحدها نحو نصف مليون دولار على رحلة الأدباء الألمان ودفع الجيش اليمنيّ القسم الأكبر من هذا المبلغ، رغم أن معظم الأماسي نظّمت في أكاديمية الشرطة اليمنية بصنعاء. ومما لا شكّ فيه هو أن المثقفين العرب يسعون دائماً إلى الحوار مع الآخر، وبالأخص مع المثقف الأوروبي القريب منهم – اُنظر مثلاً مواقف الكاتب الصهيوني الفرنسي برنار ليفي إزاء العرب وقضاياهم، وقد طالب مؤخراً بالتدخل العسكري الأوروبي لتحرير مالي!

لكن على المثقفين الأوروبيين أن ينظروا بشيء من الاحترام إلى الثقافة العربية المعاصرة والمواقف المبدئية للكثير من ممثليّ هذه الثقافة. فنحن لم نسمع بأن غونتر غراس أو هانس ماغنوس إنسنسبيرغ أو ميشائيل كروغر أو فولكر براون على سبيل المثال التقوا ذات يوم بزعماء ديكتاتوريين منبوذين ثقافيّاً على غرار الجنرال الإسباني فرانكو أو التشيلي بينشيت أو الصربي ميلوزفيتش.

وبعد ذلك اكتشف المثقفون وأساتذة الأدب الألمان ومعهم أدباؤهم دولاً عربية أخرى، خليجية هذه المرّة. وجاءت الدعوة من حاكم إمارة دبي محمد بن راشد المكتوم بصفته شاعراً قبل كلّ شيء. ولبّى الدعوة عدد من كتّاب اللغة الألمانية المشهورين ومنهم إنسنسبيرغر وفولكر بروان والسويسري أدولف موشغ، إضافة إلى أدونيس وأساتذة جامعيين ألمان. ولأن هذه النخبة من الكتّاب لم تجد ما هو جدير بالاهتمام في دولة الإمارات العربية فآثرت أن تقيم حفلة شواء في الصحراء فتحلّقوا حول خروف غير محشيّ تلفحه النيران ليلاً ويصغون تارة إلى أنغام الربابة، الآلة التقليدية الوحيدة في هذه البلاد، ويتسامرون طوراً بصوت خفيض هامس كقنّاصي الأرانب، إذا ما عنّ لنا هنا أن نستخدم وصف الروائي النمساوي روبرت موزيل للأحاديث الثقافية التي سادت في الحقبة النازية.

وتمخضت ثمرة هذا اللقاء عن ترجمة ديوان عن النبطية إلى الألمانية للشاعر محمد بن راشد المكتوم، مقابل ترجمة عدد من كتب حملة لواء الثقافة الألمانية هؤلاء إلى اللغة العربية. ولعلّ حفلة الشواء أقيمت على مقربة من المنطقة الصحراوية التي عذّب فيها الأمير عيسى بن زايد آل نهيان رجلاً أفغانياً بطريقة سادية لا توصف.

فهل تمّ هذا التستّر هنا على جرائم الحكّام العرب واعتقال المثقفين وتعذيبهم بفعل السذاجة أو اللامبالاة أو الغطرسة والعنجهية؟ وهل يتحمل المثقفون الألمان وحدهم مسؤولية إخفاء الحقائق وتلقي الرشى، أم تقع مسؤولية تشويه الثقافة العربية، وجعلها ثقافة سياحية استهلاكية خاوية، على المرافقين والمضيّفين العرب والمثقفين أو بالأحرى أدعياء الثقافة؟

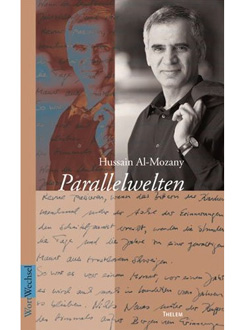

حسين الموزاني

تحرير: علي المخلافي

حقوق النشر: قنطرة 2013