نظرة تأملية على مائدة الأدب المفتوحة للجميع

عندما كنت طفلا في سنّ الخامسة أو السادسة كان لدي صديق في سنّ مماثلة يقيم أهله جوار بيتنا وكان يزورنا بانتظام. ولا يمكن أن اسميه «زميلي في اللعب»، لأنّنا لم نكن مهتمين بألعاب الأطفال. وكانت صداقتنا تقوم على الأحاديث والأحلام بالأزمان البعيدة. وأحيانا كنّا نقصّ بعضنا على بعض أفراحنا وهمومنا أيضا. وأتذكر أنّه أظهر لي ذات يوم آثار الضرب الذي تلقاه من أمّه وقال: "اليوم سألت أمّي لماذا أنجبتِني أصلا؟" وقد روى لي هذه الواقعة مبتسما كالعادة، لكنّ هذه الابتسامة جعلت مرارة كلماته تزداد قوّة وتأثيرا.

لماذا ولدت؟

لم أكن أدركت بدقّة في ذلك الوقت أو بعده بسنوات المعنى الواضح والمضمر لتلك الكلمات. ولعلّ مراجعتي للسنوات الماضية وتأملها واكتشافها ومعايشتها من جديد بدأت للمرّة الأولى بعد إنهاء المدرسة الثانوية، ومنها تلك الكلمات أيضا التي قالها صديقي. فمثّلت لي عبارة "لماذا أنجبتِني؟"، أنا الذي كتبت آنذاك أوّل قصّة قصيرة، شكوى مريرة وانتفاضة يائسة لمخلوق على الخلق. ورأيت هنا الشكّ بالخلق والذي أقيم عليه السؤال: "هل تستحق الحياة كل ثمن؟".

صديق طفولتي شهد أوضاعا في عالمه الطفولي جعلت العدم يصبح أكثر قيمة من الوجود نفسه. فأخذ الشكّ ينهش في أعماقي أعواما طويلة وشلّ قدرتي على الكتابة. ودائما ما كنت أفكر بالقصص القصيرة التي أضعتها أثناء هروبي، وبتلك النصوص التي لم أكن قادرا على طبعها والتي مارست عليها الرقابة بنفسي أو شوهتها، وبالشخوص الذين كنت مذنبا بولادتهم المبكّرة وبإعاقتهم مدى الحياة بسبب نواقصي التي لا تعد ولا تحصى؛ فطرحت على نفسي سؤالا عما إذا كان لهؤلاء الحقّ في الشكوى كذلك على الخلق وتقديمي إلى المحكمة؟ وبلا شكّ أنّ تلك العبارات والصور والأحداث كانت تستأهل حياة أفضل، حياة حرمت منها، وللأسف الشديد! وبمرور الوقت توصلت إلى قناعة وهي أنّ المشاركة في الخلق تفترض توفر المسؤولية في جميع أشكالها. ثمّ انغمست فيما بعد في التصورات المثالية. وكنت مصمما على كتابة أفضل عمل أدبي، أو ألا أكتب أبدا. وهذا الادعاء أدى إلى شلّ نواح عديدة في حياتي لسنوات طويلة. لكنّ الرغبة في الكتابة تغلّبت عليّ مجددا، فأدركت بأنّ الكتابة كانت تمثّل نواة حياة أخرى لا علاقة لها بتلك الأحلام المثالية. فواصلت كتابة القصص الحافلة بعدم الكمال والنواقص، ووجدت نفسي هذه المرّة أواجه سؤالا آخر هو : "لماذا أكتب أصلا؟".

أوّلا: لماذا أكتب؟

السؤال عن سبب الكتابة هو سؤال مبدئي. فمعظم الكتّاب يكتبون دون أن يتوغلوا في أعماقهم طيلة حياتهم ويطرحوا على أنفسهم السؤال بجدية وصراحة: لماذا يكتبون؟ والكتّاب يتمتعون بموهبة البصيرة الثاقبة، فيراقبون بدقّة تطوّر محيطهم وبيئتهم، فيحاولون النفاذ إلى عمق الأشياء. ويتأملون الكون والطبيعة والمجتمع والتاريخ والحياة ودواخلهم حتّى، باحثين بهوس عن مواضيع جديدة، لكنّهم لا يسألون عن دوافع الكتابة وأسبابها. وهم يعتبرون الكتابة أمرا بديهيا، ويبدو لهم الحديث عن دوافع الكتابة شيئا مضحكا وفائضا عن الحاجة.

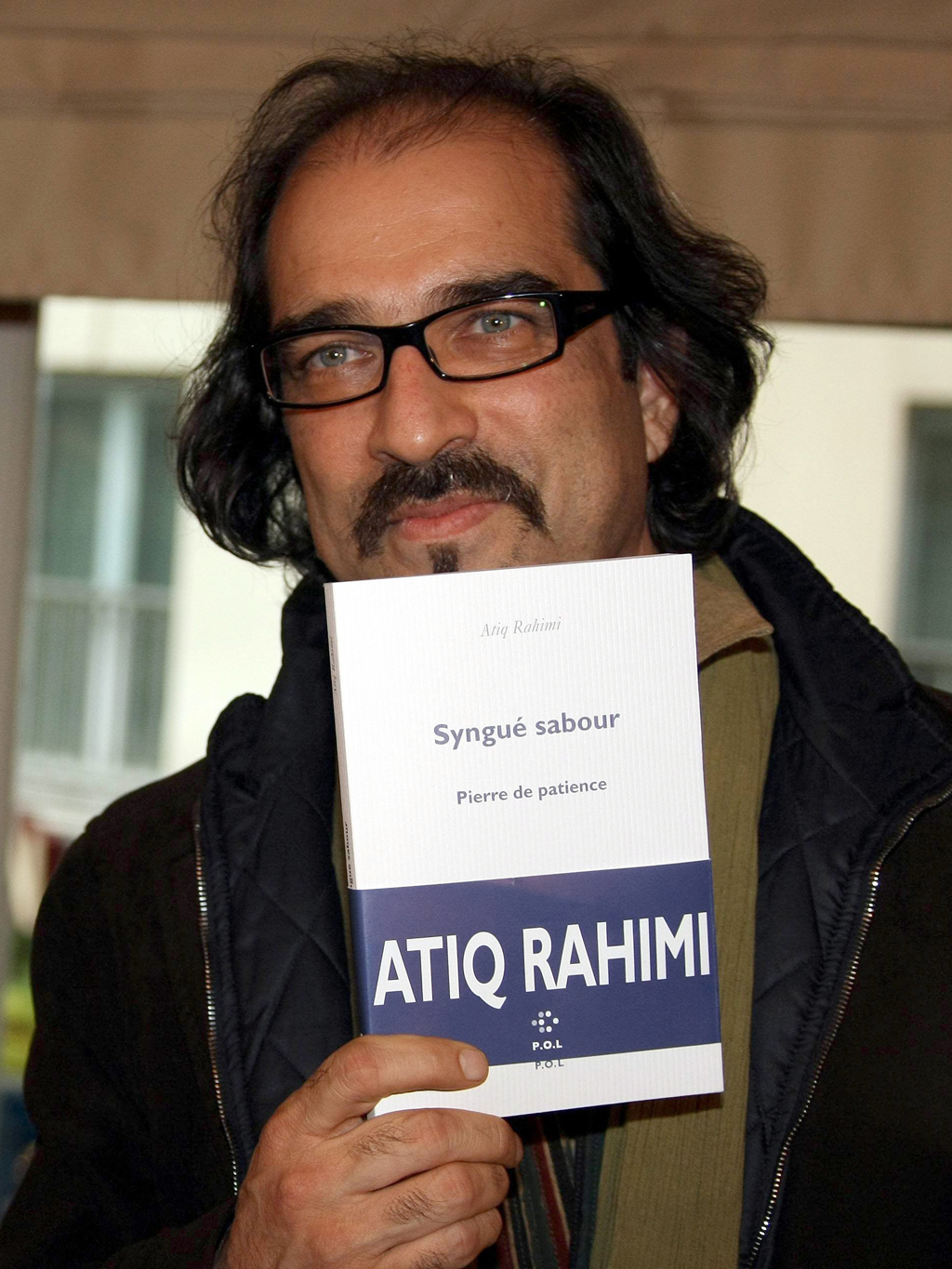

وكلّما قرأت مقابلة مع كاتب، توقعت طرح هذا السؤال وكنت أتلّهف لسماع إجابة عنه. فكانت الأجوبة إلى الآن عبارة عن هروب من هذا السؤال عموما، ولم تستند إلى فحوى السؤال حقّا. ومن الأجوبة المحببة إلى نفسي تلك التي قدمها عتيق رحيمي مؤلف رواية «الحجر الصبور» إلى جريدة قبل أعوام عديدة فقال إنني أكتب لكي أعرف لماذا أنا أكتب. ووفقا لهذه الصياغة فإن دافع الكتابة يبقى مختبئا ولا يمكن الوصول إليه، ولا يسفر عن نفسه إلا إثر بحث مضن وجهد خارق وعبر مستوى من الوعي لا يتجسّد إلا من خلال زهد الكتابة وتقشّفها. والمثل الأخير الذي شهدته واحتفظت به فهو يتعلّق بإجابة كاتب آخر من أفغانستان في مقابلة مع محطّة محلية؛ فعندما سأله الصحفي: لماذا تكتب؟ ردّ عليه بالقول: وأنت لماذا تدخّن؟

وبسبب الإخفاق في إعطاء إجابة مناسبة فإن الكاتب بات يشعر وكأن هناك من يريد إحراجه بهذا السؤال الساخر وغير المتوقع. فالمقارنة بين الكتابة والتدخين والإجابة بسؤال مضاد تمثلان ردّ فعل دفاعيا، ذكيّ بلا شكّ. وفي الحقيقة أنّ هذه المقارنة لا تعجبني بشكل خاص، لأنّ تدفّق الكلمات أمام الكاتب تمثّل دافعا أقوى بكثير من تدفّق الدخان. لكن هل أنّ هذا السؤال مخيف إلى هذا الحدّ؟ ولماذا؟ فالكتّاب والشعراء يؤمنون بالكتابة والإيمان بدوره يجافي المنطق. ودائما لا يتحمّل المؤمنون الطعن بالثوابت والقناعات إلا بصعوبة بالغة. وهم يعلمون بأنّ مصيرهم مرتبط بالكلمات وأنّهم يجب أن يكتبوا، لكنّهم لا يعلمون لماذا يكتبون؛ فيقولون إنّ هناك ميلا متأصلا في جوهر ذاتهم وأرواحهم يدفعهم للقيام بهذا النشاط. وهناك من يرجع عملية الكتابة إلى الموهبة الاستثنائية، وطرف آخر يرجعها إلى القوّة الدفينة الكامنة في النفس البشرية. والأمر كلّه يتعلّق بحسب قناعتي بسؤال يتكرر وأجوبة متكررة دوما عن سؤال يتملّص من أيّ إجابة نهائية قاطعة، شأنه شأن جميع الأسئلة الجوهرية، وهو سؤال لجميع الأزمان وعلى المرء أن يتآلف معه دون أن يتعب منه.

ثانيا: الرحلة الداخلية

إذا تخلينا عن السؤال المباشر "لماذا الكتابة؟" وبحثنا عن إجابة له عبر الرحلة الداخلية الخاصة فستبدو لنا الأسئلة الأخرى، ومن ضمنها السؤال عن كيفية الكتابة، بسيطة تماما. ومن المحتمل أنّ طرق الكتابة تتشابه إلى حدّ كبير أو صغير مع الكتّاب المختلفين أنفسهم، وهي لا تتجاوز عدد معلوم من الطرق والوسائل. فهناك في البدء حدث يوقظ فجأة عاطفتهم الراقدة في أعماقهم، أو أن تكون هذه العاطفة يقظة منذ البداية في حالات أخرى.

هذا الحدث الموقظ رأيته ذات يوم أثناء قراءة قصّة قصيرة للكاتب الروسيّ مكسيم غوركي بعنوان «حزن بلا نهاية». وتدور أحداث القصّة في قبو وتتحدث عن مرحلة تثير الشفقة من حياة صبيّ وسيم وذكيّ ومشلول ويعيش مع أمّه الغانية والمدمنة على الكحول. فكان هذا المشهد مكتوبا بأسلوب مؤثّر ويهزّ المشاعر، لدرجة أنّه غيّر حياتي برمتها وإلى الأبد. فكنت أحلم دائما بهذا القبو الرطب الذي يقبع فيه الصبي المتلهّف والمحب للاستطلاع. فكتبت قصتي القصيرة الأوّلى بعنوان «الأشواك» تحت تأثير قصّة غوركي هذه، وحاولت فيها أن أصف يوما من حياة صبيّ فطن يعيش مع والدته المرعبة، وهو ذلك الصبيّ الذي تعرفت عليه منذ زمن بعيد، لكنّه غاب عنّي إلى الأبد؛ ذلك الفتى بالذات الذي علمّني للمرّة الأولى كيفية التمرّد على الحياة.

وبذلك ترسّخ سؤال الحياة وجوهرها في كياني دائما وأبدا وبقي ماثلا فيها إلى يومنا هذا. فرؤية معاناة الناس والحيوانات وغيرها من الكائنات التي تستأثر بجزء من الحياة الشاملة تثير في نفسي المزيد من التوتر والدهشة، ولا ينصرف عنّي هذا الإحساس قطّ. فمنذ أعوام طويلة وأنا أرى الفتيات والفتيان الصغار يتسوّلون في الشوارع، وأعرف شبّانا وشيوخا يجبرون على ممارسة العمل الشاق، وأسمع من الأطفال الصغار كيف أنّهم يتعرضون لشتى أصناف الاعتداءات الجسدية وكذلك النساء، وهذا كلّه يدفعني إلى تأمله بنظرة جديدة. فاليوم هناك الكثير من المتسوّلين والأطفال العاملين في شوارع كابول، أكثر مما كانوا عليه في السابق حسبما أتذكر. فعيونهم ووجوههم تتساءل: "لماذا أتوا بنا إلى الوجود؟ ففي حالة العدم كان وضعنا أفضل بكثير". فأقول: "ممن تشكون؟ فالحياة هي هكذا. ولم يأتِ إليها أحد برغبته، بل توجّب على الجميع أن يعانوا، وكلّ على طريقته". لكنني شعرت بالندم والارتياب، ثمّ غرقت في حالة من العجز وعدم اليقين: فهل الحياة هكذا فعلا؟ لا أعلم! غير أنّ هذا السؤال لم يتركني بسلام.

قرأت مؤخرا بأنّ فتاة صغيرة في مانيلا، عاصمة الفلبين، طرحت هذا السؤال بالضبط على البابا فرنسيس، رأس الكنيسة الكاثوليكية؛ هناك حيث يترك الآباء أطفالهم في الشوارع بسبب الضائقة المالية. وحتّى تلك الفتاة الصغيرة، والتي يبدو أنّها واحدة من أولئك الأطفال، نطقت بعينيها المتلهفتين عن لسان ملايين المتسوّلين، نطقت بتلك الشكوى التي تحدى بها صديق طفولتي والدته والتي وصفها غوركي ببراعة في قصته ألا وهي: لماذا؟ وأضافت الفتاة وقد اغرورقت عيناها بالدموع: "نحن الأطفال لم نرتكب معصية، فلماذا نُعاقب بهذه القسوة؟" فأجاب الحبر الأعظم بالقول: "إنني لا أعلم، ولا أحد يعلم سبب ذلك".

ربّما يحتاج إيضاح هذا السؤال إلى رحلة داخلية، فقصّة الحياة تقوم على تعامل الكاتب مع هذه القضايا المفزعة وإدخال قارئه في أتون هذا الصراع. ولكي نتعرّف على الحياة فعلينا أن نحفر عميقا. والكتابة بالنسبة لي وللكثير من الكتّاب الآخرين تقوم على هذا الحفر في طريق الاكتشاف المستمر لذاتي نفسها وذوات الآخرين، وعبر عملية بحث لا متناهية في حقل من الأسئلة التي لا جواب لها.

ثالثا: الوضع في أفغانستان

يشكّل الكتّاب عائلة واحدة في جميع أنحاء العالم وهم يكتبون بالأدوات نفسها، وبأهداف وسبل متشابهة ودوافع مستمدة من الحياة نفسها؛ فالأدب مائدة مفتوحة معدة للجميع بسخاء. وبهذا المعنى فليس هناك فرق بين كاتب من أفغانستان وآخر من ألمانيا، وبين الشرق والغرب، فالكتابة تبدأ حالما تتحرك أعماق الكاتب عبر تجربة مؤلمة. وبعد ذلك يمضي كلّ في سبيله وتنفصل سبلهم عن بعضها البعض. وبمرور الوقت يهتم الكاتب بأسلوبه الخاص وبمواضيعه الذاتية. وهنا تبرز أهمية مدينتها وبلدنا وظروف حياتنا التي تترك أثرها على إدراكنا ونظرتنا للعالم.

وفي الوقت الذي يخلق فيه المؤلف قصّة وشخصيات فإنّه يروي معها قصّة أكبر، وهي قصّته نفسه. فنصوص الكاتب الأفغاني مليئة بالرقابة الذاتية والتوق إلى الحريّة والعيش بأمان والقلق من الذهاب إلى الفراش جائعا، وهي مليئة بالصراعات والمحن بجميع أشكالها. ولهذا فإنّ هذه النصوص تبدو ساذجة وسطحية ربّما من وجهة نظر قارئ من بلد آخر. فالعمل الأدبي القادم من أفغانستان يعيش مثل مؤلفه في حالة صراع مع طبيعة الحياة والمتطلبات الأساسية للناس. وبهذا المعنى فإننا، نحن الكتّاب، نعيش في جزر متباعدة عن بعضها البعض. والكتّاب الأفغان كانوا كتبة تقارير ونادبي أموات في عهد سلطة «طالبان» ثمّ أصبحوا بعد ذلك موظفين ومتكيّفين مع الأوضاع. ويكمن التحدي الأكبر في فقدان الجمهور المحلّي وانعدام سوق الكتاب. ولا يستطيع الكتّاب والفنّانون العيش من عملهم، وهم لا يتلقون الدعم من مؤسسات الدولة. وبالطبع فإن الكتابة تهبط في هذه الحالة إلى مستوى المهنة الثالثة، وليس من النادر أن تهبط إلى مستوى المهنة الرابعة حتّى؛ فتصبح مجرد قضيّة شخصيّة يتعامل معها الكاتب أو الفنّان في حجرته بكلّ هدوء، دون أن يهتم بها المجتمع، ولن تكون ناضجة ومزدهرة أبدا.

هذا العالم الداخلي يذكّرني بالأيّام الأولى التي كنت ألعب فيها بالكلمات التي كانت تثير إعجابي. فلم أكن آنذاك سوى طفل يكتب كلمات بلا معنى، ويحتمل أنني كنت أسعى إلى كتابة الشعر. فدونت تلك الكلمات بجهد بالغ على الورق المستعمل ثمّ فقدتها بعد أيّام. وخلقت لنفسي عالما خاصا بالقلم وقصاصات الورق، عالما لا يقتحمه أحد، وكنت سعيدا وفخورا به. فكان عالم مفرداتي يعوّضني عن إخفاقاتي وإحباطاتي اليومية الكثيرة فعلا، تلك الإحباطات التي جاءت نتيجة الحرب والمنفى والفقر المدقع. وعندما اكتشفت القصّة عثرت أيضا على نهج حياتي، فتحررت من اضطرابات صباي اللامتناهية وشعرت بأنّني سأعثر على سعادتي عبر الكتابة القصصيّة. ودعونا الآن من تناول قضيّة السعادة ومعناها.

لقد بدأت أقرأ الأعمال الخالدة من الأدب العالميّ، فأعجبت قبل كلّ شيء بدوستويفسكي وتشيخوف وفلوبير وماركيز وستيفان تسفايغ ونيتشه. ولم يكن هؤلاء كتّابي المفضلين فحسب، بل كانوا أساتذتي قبل كلّ شيء، فتعلّمت منهم مراقبة الحياة والكتابة عنها مثلما هي تماما وصرت أعانقها. وقبل أن أعثر على مغزى للكتابة شكلّت الكتابة نفسها مغزى لي واستحالت سببا ودافعا لحياتي. فهل أنا موجود لأكتب؟ أم أنني أكتب لأكون موجودا؟ وهكذا تحوّلت الكتابة إلى رسالة بالنسبة لي. أحيانا أسأل نفسي فيما كنت سأشعر بهذا الاندفاع الذي لا يقاوَم للكتابة إن كنت ولدت في زاوية أخرى هادئة من هذا العالم. لكن كيف هو حال أولئك الذين يعيشون في أماكن هادئة من العالم وأوقفوا حياتهم كلّها على الكتابة؟ وعبر أي طريق عثروا على حياة الكتابة؟ وهل هم بحاجة إلى العوالم الداخلية مثل حاجتي لها وحاجتنا كلّنا؟ ربّما، وربّما لا، ولعلهّم يفعلون ذلك بوسيلة أخرى.

تقي أخلاقي

ترجمة: حسين الموزاني

حقوق النشر: معهد غوته - مجلة فكر وفن 2015