"انفتاح نجيب محفوظ على جهله جعل منه روائياً مبدعاً"

لم يرد نجيب محفوظ إخراج مقالاته المنشورة في المجلات والجرائد ونفض الغبار عنها وجمعها في كتاب. من السهل معرفة السبب: بدأ حامل جائزة نوبل للأدب بنشرها في خريف عام 1930، عندما كان ما يزال طالب فلسفة غراً في الثامنة عشر من عمره. ومن بين أولى مقالاته، مقالات من النوع المتثاقل: "موت المعتقدات القديمة وظهور معتقدات جديدة" وبعضها يثير الاستهجان كمقالة "النساء والمنصب العام".

غير أن محفوظ وبمرور الوقت أذعن لأولئك الراغبين بنشر أعماله الأولى من المقالات وأعطى موافقته على ذلك. وقد طُبعت مجموعة مختارة من هذا الأعمال باللغة العربية عام2003، عندما كان محفوظ في سن الثانية والتسعين. واليوم تُرجمت إلى لغة إنكليزية مبسطة. قام على الترجمة آران بيرن ونشرتها مكتبة نيو جينكو.

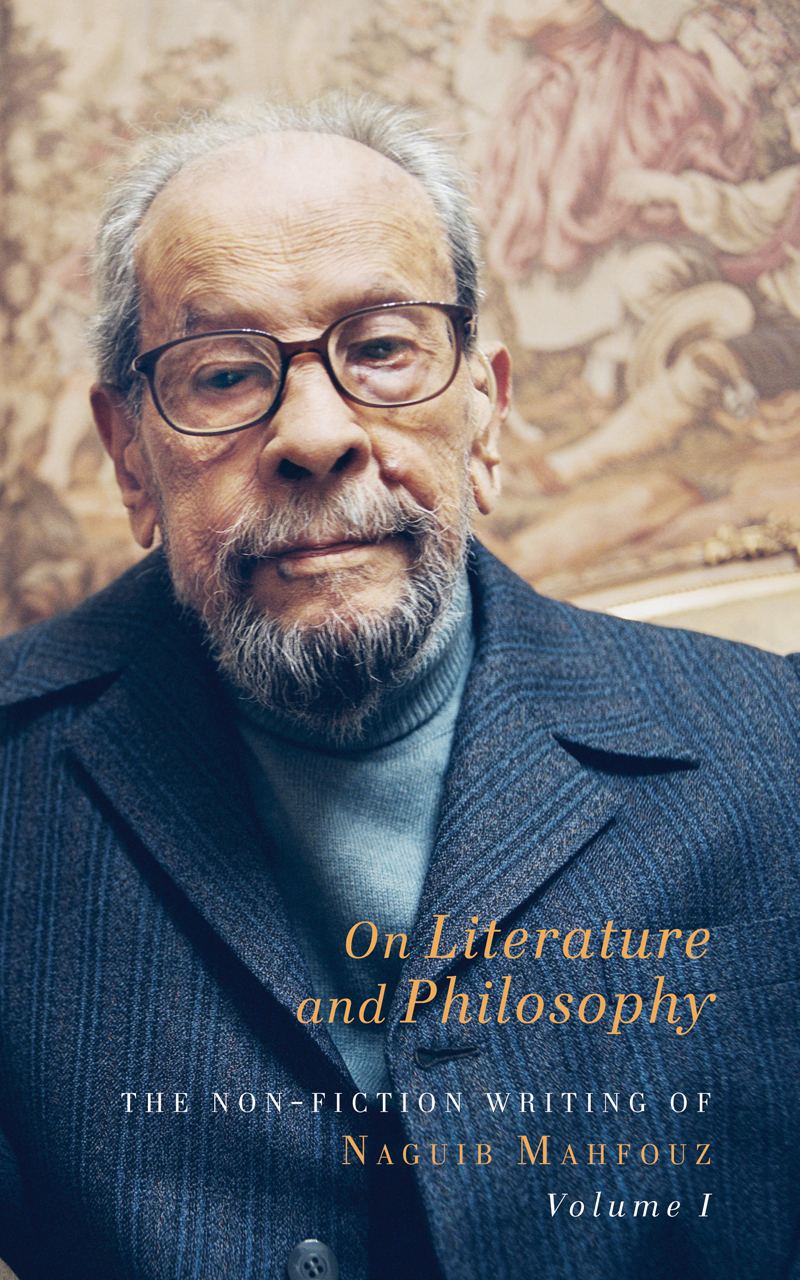

"حول الأدب والفلسفة"

كان عملاق الأدب المصري في القرن العشرين على حق في عدم رغبته بنشر أعماله الأولى تلك؛ إذ تظهر مقالاته هذه نهم غير محدود للمعرفة، غير أن معظمها يبدو كحلقات بحثية لطالب جامعي. وبالتالي فهي مختلفة عن مقالاته اللاحقة، المملؤة بالأحلام والخبرة والعاطفة لقامة أدبية رفيعة. باستثناء المقالات الأخيرة من الكتاب، الذي حمل عنوان "حول الأدب والفلسفة"، تبدو المقالات فيها تحذلق.

غير أن الباحث المصري وأستاذ الأدب المقارن، رشيد العناني، يرى في مقدمة الكتاب أن تردد محفوظ في نشر تلك الأعمال كان خاطئاً أيضاً. قد لا تكون هذه المقالات ممتعة بحد ذاتها ولا ترتقي لمستوى صورة نجيب محفوظ في الأذهان، إلا أنها تعطي سياقا مذهلا أوسع لأعمال محفوظ وتلقي الضوء كذلك على اهتمامات الطبقة المتعلمة في مصر في بدايات ثلاثينيات القرن العشرين.

المقالات الأولى في الكتاب بلا عاطفة بشكل كامل. ويبدو أن محفوظ، الذي كان آنذاك طالباً في قسم الفلسفة في "جامعة فؤاد الأول" (جامعة القاهرة) نقل، وبدقة، ما كان يتلقاه من معارف -وأغلبها عن الفلسفة الغربية- إلى القراء. وحتى عندما يتخذ موقفاً ما، على سبيل المثال في دعم الاشتراكية، فإنه يفعل ذلك بخجل.

لا تستحق المقالات حول أفلاطون والجنس والإدراك والشعور، بحد ذاتها، الجمع والنشر في هذا الكتاب، بيّد أنها تظهر محفوظ كبانٍ حاذق للعوالم. فهو يبني عالم الفلسفة الغربية عن طريق تقديم الفلاسفة واحداً بعد الآخر إلى القراء. بعض تفاصيل المقالات غير صحيحة، لكنه يقوم بعمل رائع؛ إذ يقدم صورة بانوراميه واسعة، كما فعل لاحقاً في "الثلاثية": "بين القصرين"، "قصر الشوق"، "السكرية".

قال محفوظ مرة إنه كان عليه أن يختار بين الأدب والفلسفة، واختار الأدب. وكان خياره محقاً، فقد كانت الأدب حرفته ومهنته بالفعل، كما أنه لم يكن هناك مؤشرات على أن محفوظ سيغدو فيلسوفاً كبيراً. ومع ذلك فقد ساعدته التساؤلات الفلسفية والتفكير العلمي العقلاني على صياغة اتجاه السردي في أعماله الروائية.

تركيز على الغرب

الجانب المثير الآخر لمقالاته المختارة هذه هو ندرة ورود ذكر للفلاسفة العرب والمسلمين. واستمر الأمر حتى عام 1943 عندما كتب محفوظ مقالة بعنوان "قرأت-الجزء الثاني" حيث ذكر-وبشكل عرضي-فيها كتاب عباس محمود العقاد، "مجموعة العبقريات الإسلامية". ذكر محفوظ العقاد كدليل على حجته في موضوع حرية الكاتب في الاختيار: "الكاتب حر في الكتابة عما يريد، وللقارئ الحرية في أن يقرأ ما يكتبه الكاتب أو لا. حرية الكاتب لها قواعدها الخاصة بها".

في هذا الوقت كان محفوظ قد بلغ سن الثانية والثلاثين وكان قد أصبح كاتباً مختلفاً عما كانه وهو ابن ثمانية عشر ربيعاً. وكان قد اكتسب طاقةً وثقة بالنفس. وغيّر اهتمامه إلى الشخصيات والأعمال الأدبية العربية والمصرية.

ولم يبدِ محفوظ اهتمام أوسع بالثقافة والأدب العربي والإسلامي إلا بعد ذلك بفترة طويلة وتحديداً في كتابه "نجيب محفوظ في سيدي جابر: تأملات لحامل جائزة نوبل، 1994-2001". ولكن في صغره كان جل اهتمامه منصبّاً على الفلسفة الغربية بدءاً من الفلاسفة الطبيعيين (ما قبل ثلاثي الفلسفة الشهير: سقراط وأفلاطون وأرسطو) وحتى دارون وسبنسر وفرويد.

يقر رشيد العناني في مقدمة كتاب "حول الفلسفة والأدب" أن ذلك إغفال كبير. ويضيف أن ذلك يبين جذور معارضة محفوظ لحركة الإحياء الإسلامية التي قادها الإخوان المسلمون. غير أنه من المدهش أنه وفي آخر مقالة في الكتاب، والمعنونة بـ "حول كتاب التصوير الفني في القرآن"، يمتدح محفوظ سيد قطب، الذي أصبح فيما بعد واحداً من أهم مفكري وقادة حركة الإخوان المسلمين. لم ينتقد محفوظ قطب إلا قليلاً وامتدحه، بالكثير من الإسراف العاطفي، كما يمتدح نجم كبير كالمطربة أم كلثوم.

ربما يُظْهِر اعتماد محفوظ الكبير على الفلسفة الغربية اعتقادٌ له وهو شاب أن العلم و"التقدم" يمكنهما إصلاح كل شيء، كما يؤكد على ذلك شخصية الشاب كمال في ثلاثيته الشهيرة. وبالفعل بوسعنا تخيل أن من كتب مقالات محفوظ في أول حياته هو كمال عبد الجواد. آمن محفوظ الشاب أن العلم ليس مهماً للتكنولوجيا والفلسفة فقط، بل وللأدب أيضاً. فقد كتب في مقال له عام 1963: "يمنح العلم الأدب فرص ثمينة للكمال فيما يخص الصياغة والتعبير".

على طريق النضوج

مقالات أول ثلاثينيات القرن العشرين تفتقد للعاطفة التي بدأت تظهر في القليل من مقالاته الأخيرة. وجاءت النقلة عند بلوغ محفوظ سن الخامسة والعشرين. عندها لم يعد محفوظ يلقي محاضرات عن الفلسفة الغربية، بل أخذ في الكتابة عن أم كلثوم وزكريا أحمد ومحمود عباس العقاد وسيد قطب. وهذا محفوظ جديد يشق فضاءً خطابياً خاصاً به، ولم يعد يكتفي باجترار ما تعلمه.

ربما تكون مقالة له عام 1936 معنونة بـ"الفن والثقافة" نقطة التحول في هذا الاتجاه. ففي هذه المقالة يعبر المسافة الفاصلة بين الاجترار والفضاء الخاص به، ويبدأ بالسير في طريقه الخاص به. وفي هذا الفضاء يؤكد محفوظ على انفتاحه انفتاحاً سُقراطياً على جهله هو نفسه: "كل ما تعلمناه ما يزال مجرد موجة من الضوء على محيط لامتناه من الظلمة". وكان هذا هو الموقف الذي جعله مبدعا للروايات العربية .

مارسيا لينكس كويلي

الترجمة من الإنكليزية: خالد سلامة

حقوق النشر: قنطرة 2016