"Kunst ist in Syrien ein Luxus"

In Syrien fand vor wenigen Tagen inmitten des Bürgerkrieges eine Präsidentschaftswahl statt. Steht der Sieger nicht von vornherein fest?

Diala Brisly: Wer will denn da wählen? Die Leute sterben jeden Tag, sie leben in zerstörten Häusern, in Camps. Und dann will die Regierung ihre Stimmen haben. Sie sagen den Leuten, die als Flüchtlinge im Libanon leben, dass sie Assad wählen sollen, weil sie sonst nicht mehr nach Syrien zurück dürfen. Sowas sagt man seinen Bürgern nicht in einer Demokratie. Außerdem ändert sich ja nichts, jedes Mal passiert das Gleiche. Das sind keine echten Wahlen. Eigentlich ist es eher wie ein Spiel, weil es überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat.

Gibt es noch Künstler, die in Syrien arbeiten?

Brisly: Ja, aber nur wenige. Es gibt dort keine Künstlergemeinschaft mehr. Wer seine Meinung sagt oder über Songs oder Kunst ausdrückt, tut das unter einem Pseudonym, weil es sonst zu gefährlich ist. Es gibt auch noch ein paar Ausstellungen, doch kann man das nicht mit früher vergleichen. Für die meisten Menschen in Syrien hat Kunst derzeit keine Priorität. Das ist eher ein Luxus. Eine Ausnahme ist die kleine Stadt Kafranbel. Dort gibt es noch ein Theater und ein Kulturzentrum. Die Künstler nutzen die Kunst auch als Botschaft für die Leute außerhalb Syriens, wo es der syrischen Kunstszene sogar besser als zuvor geht.

Warum?

Brisly: Ich wusste vor dem Ausbruch der syrischen Revolution gar nicht, dass es so viele Künstler in unserem Land gibt! Wir haben nie voneinander gehört, es existierte kein Netzwerk. Jetzt treffen wir uns, können frei arbeiten und unsere Revolutionskunst machen. Vorher durfte man ja nichts machen. Wenn man ein Magazin oder ein Buch publizieren wollte, musste man einen Offiziellen kennen oder ein Pseudonym benutzen. Jetzt haben wir keine Angst mehr, etwas zu sagen.

Aber Sie haben auch in Syrien schon unter Ihrem richtigen Namen publiziert.

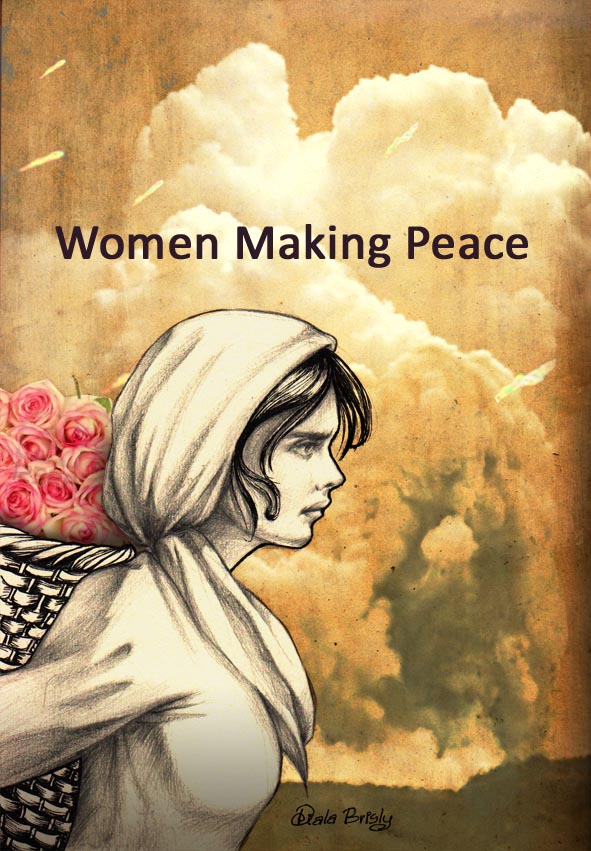

Brisly: Ja, einige meiner Freunde und ich haben uns dazu entschlossen, keine Pseudonyme mehr zu verwenden. Davor habe ich meine Bilder mit "Elvis Presley" unterzeichnet. Aber es war sehr gefährlich, unter richtigem Namen zu arbeiten. Ich hatte viel Glück.

Wie hat sich denn die syrische Kunstszene im Exil entwickelt?

Brisly: Früher waren viele Künstler westlich geprägt – jetzt ist die Kunst eher orientalisch ausgerichtet. Die Leute sind emotionaler, sie vermissen Syrien. Einige Musiker produzieren zum Beispiel Songs, die von der traditionellen syrischen Musik geprägt sind. Aber sie verbinden sie auch mit anderen Genres, wie zum Beispiel mit Rock-Musik. Überhaupt wurde früher kaum syrische Musik gemacht, das ist heute anders. Vor allem im Libanon, in Beirut, gibt es viele Bands, Konzerte, Festivals und viele andere Aktivitäten syrischer Künstler.

Die syrische Kunst ist jetzt also noch vielfältiger als früher?

Brisly: Ja, und sie wird besser sein als zuvor, wenn alles vorbei ist. Doch momentan haben viele Menschen keine Hoffnung mehr. Sie haben aufgehört, sich politisch zu engagieren. Es ist nicht einfach, politisch aktiv zu sein, aber ich finde auch, dass man nicht aufgeben darf. Es wird eine ganze Weile dauern, bis sich die Situation ändert – vielleicht zehn Jahre. Aber irgendwann wird der Tag des Friedens kommen. Ich glaube an die syrischen Kinder, sie sind die Zukunft des Landes, sie werden Syrien aufbauen. Deshalb arbeite ich mit ihnen zusammen in den Flüchtlingslagern.

Was machen Sie dort mit den Kindern?

Brisly: Sie brauchen eine gute Ausbildung. Viele waren schon lange nicht mehr in der Schule. Ich arbeite momentan an einem illustrierten Buch für Kinder, und ich glaube, das macht ihnen jede Menge Spaß und hilft ihnen auch beim Lernen. In Beirut wird es bald auch einen Kunstworkshop für Kinder aus Flüchtlingscamps geben, damit sie ihre Gefühle besser ausdrücken können. Ich überlege derzeit nach Beirut zu ziehen und gemeinsam mit ein paar Freunden eine Bibliothek für Kinder aufzubauen. Ich fühle mich dort mehr gebraucht als hier in Istanbul.

Interview: Susanne Dickl

© Deutsche Welle 2014

Redaktion: Silke Wünsch (DW) & Arian Fariborz/Qantara.de