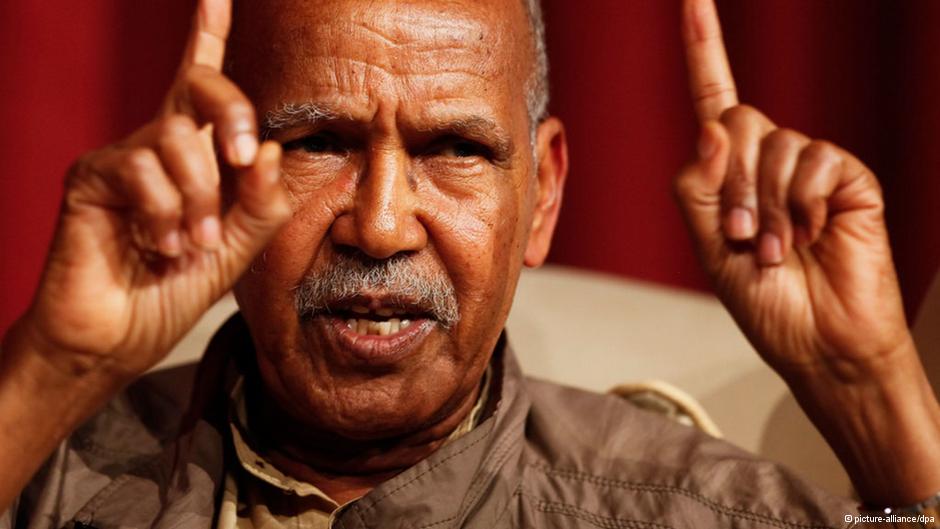

Eine Stimme für Somalia

Als Nuruddin Farah am Mittwoch (19.06.2013) in Köln ankommt, um dem deutschen Publikum sein Buch "Gekapert" vorzustellen, laufen Eilnachrichten über die Ticker der Nachrichtenagenturen: Islamistische Al-Shabab-Milizen haben in Somalias Hauptstadt Mogadischu das Gebäude der UNO angegriffen. Mindestens 18 Menschen werden getötet.

Doch über die aktuelle Lage in seinem Land will der Schriftsteller nicht reden. Er ist gekommen, um aus seinem neuen Buch vorzulesen, das gerade auf Deutsch erschienen ist.

Als Schriftsteller spreche er selten direkt über Politik, sagt Farah. In seinen Büchern bezieht er aber deutlich Stellung zu den Entwicklungen in Somalia - obwohl er seit vier Jahrzehnten nicht mehr dort lebt. 1976 hatte ihn Somalias damaliger Autokrat Siad Barre wegen seines regimekritischen Romans "Wie eine nackte Nadel" zur unerwünschten Person erklärt.

Von Piraten und Geiselnehmern

"Ich war in Rom, auf dem Weg zurück nach Somalia - mit gerade einmal 150 Dollar in der Tasche", erzählt er. "Es war sehr schwierig." Er blieb kurzerhand in Italien und hielt sich zunächst als Übersetzer über Wasser - bis er sich schließlich wieder auf das Schreiben konzentrierte. Danach folgten Aufenthalte in verschiedenen afrikanischen Ländern. Seit 1999 lebt er in Südafrika.

Trotz langer Jahre im Exil sieht sich Farah immer noch als Somalier. "Das ist das Land, über das ich schreibe, von dem ich träume und um das meine Gedanken kreisen", sagt er. Eigentlich hätte er 1991 zurückkehren können - damals wurde Diktator Siad Barre gestürzt. Doch das Land fiel in einen Bürgerkrieg, der mehr als zwei Jahrzehnte dauern sollte.

Bis zu den jüngsten Angriffen auf das UN-Gebäude hatte sich die Lage in Somalia aber wieder einigermaßen stabilisiert: Afrikanischen Truppen war es gelungen, alle größeren Städte aus den Händen der Islamisten zu befreien. Und mit Hassan Sheikh Mohamud gibt es wieder einen Präsidenten, in den die internationale Gemeinschaft große Hoffnung setzt. Manche Exil-Somalier schöpfen Hoffnung und kehren in ihre Heimat zurück.

Auch Farah reist jetzt wieder nach Somalia. Seinem Land hat er inzwischen elf Romane gewidmet - zuletzt eine Trilogie über den Bürgerkrieg. Der dritte Roman aus dieser Reihe, "Gekapert", spielt im Jahr 2006. Zu dem Zeitpunkt herrschen die Al-Schabab-Milizen über weite Teile des Landes.

Bewaffnete Banden entführen vor der Küste große Containerschiffe, nehmen die Besatzung als Geisel und erpressen Lösegeld von großen europäischen Reedereien. Diese Nachrichten prägen das Bild, das westliche Medien von Somalia zeichnen - ein sehr einseitiges Bild, wie Farah findet.

Die somalische Perspektive

Seine Romanfigur Fidno lässt er als Unterhändler der Geiselnehmer auftreten - den Begriff "Pirat" selbst lehnt Farah ab: "Die Verleumdungen, die über uns kursieren, hinterlassen bei mir einen bitteren Nachgeschmack. Wir haben die Rolle des Schurken im Stück zugewiesen bekommen, und niemand will unsere Seite der Geschichte hören."

Diese somalische Seite der Geschichte beschreibt Farah in seinem Buch ausführlich: Es geht um Fischer, die ihre Lebensgrundlage verlieren, weil fremde Staaten unerlaubt in somalischen Gewässern fischen. Es geht um Tanker, die Giftmüll vor den Küsten verklappen.

Über diese Probleme werde viel zu wenig berichtet, sagt Farah. Die somalischen Geiselnehmer seien kriminell, aber sie seien keine Piraten, die allein auf Gewalt setzten. Dass im Mai eine internationale Somalia-Konferenz rund 60 Millionen Euro unter anderem für den Kampf gegen die somalischen Piraten zugesagt hat, macht ihn deshalb wütend.

Für den Literaturnobelpreis im Gespräch

Mit seinem Buch "Gekapert" kann Farah die inneren Konflikte der Somalier - etwa die der Geiselnehmer - nicht lösen. Aber er spricht sie an. Farahs literarisches Schaffen hat ihm den Ruf eingebracht, einer der bedeutendsten Schriftsteller des afrikanischen Kontinents zu sein. Mehrfach war er für den Literaturnobelpreis im Gespräch - einen Preis, der bislang nur dreimal an Afrikaner vergeben wurde.

Trotz seines Erfolg bleibt Farah bescheiden: "Wenn ich morgens aufstehe und mich an den Schreibtisch setze, halte ich mich nicht für einen bedeutenden Menschen." Er sehe sich als Schreibkraft ("pen pusher"), als jemanden, der hart arbeite, Sätze aneinanderreihe "in der Hoffnung, eine Geschichte zu erzählen, durch die andere lernen können, an der sie Freude haben."

Zur Zukunft seines Landes möchte sich Farah nicht äußern. Es sei zu früh, darüber eine Aussage zu treffen, sagt er. Doch eines Tages möchte auch er zurückkehren in das Land, das seine Gedanken bestimmt.

Philipp Sandner

© Deutsche Welle 2013

Redaktion: Arian Fariborz/Qantara.de