Auf dem Weg zur Klassenjustiz

"Das Siliana-Syndrom" – so lautet der Titel eines neu erschienen Buchs, benannt nach einer Kleinstadt, rund 120 Kilometer von Tunis entfernt. "Wir hätten auch Jendouba, Kef oder irgendeine andere Stadt im Nordwesten oder Süden Tunesiens wählen können", erklärt Héla Ammar, eine der Autoren des Buches. Denn immer stärker habe sich die Justiz des nordafrikanischen Landes in den letzten Jahren zu einer Klassenjustiz entwickelt.

"Fast alle zum Tode verurteilten Personen kommen mittlerweile aus ärmsten Verhältnissen und völlig marginalisierten Regionen im Landesinneren", erklärt die Künstlerin und Juristin Ammar. Seit oft mehr als zwanzig Jahren sitzen sie in den Todeszellen, davon jahrelang ohne Kontakt zur Familie und ohne zu wissen, ob das Urteil je vollstreckt wird oder ob sie den Rest ihres Lebens in Haft verbringen werden.

Seit 1991 ist in Tunesien kein Todesurteil mehr vollstreckt worden. Nach dem Umbruch im Januar 2011 wurden die meisten Strafen in lebenslange Haft umgewandelt. Doch die Todesstrafe wird immer noch verhängt. Ihre Abschaffung ist im neuen Verfassungsentwurf nicht vorgesehen.

Die Todesstrafe als Politikum

Die Geschichte der Todesstrafe ist seit der Unabhängigkeit des Maghrebstaates auch eine politische Geschichte des Landes. Denn die meisten, die in den Anfangsjahren der Republik verurteilt und hingerichtet wurden, waren politische Häftlinge – zunächst Gewerkschafter und linke Politiker, später vor allem Mitglieder der islamistischen Bewegung, aus der die heutige Regierungspartei "Ennahda" hervorgegangen ist.

Einige wichtige Führungspersonen, wie zum Beispiel der heutige Parteichef, wurden vom ehemaligen Machthaber Zine El Abidine Ben Ali begnadigt. Diese erste und zweite Generation der Verurteilten wurden meistens wegen Verstoß gegen die Staatssicherheit verurteilt, doch bei den Inhaftierten der dritten Generation, die noch heute in den Gefängnissen sitzen, handelt es sich meistens um Straftäter, die wegen Mord, Totschlag oder Vergewaltigung verurteilt wurden.

Bei den meisten zum Tode verurteilten Personen, die Ammar und ihre drei Mitautoren in den Gefängnissen bei der Recherche zum Buch besucht haben, handelt es sich um Täter, die vorher noch nicht straffällig geworden waren. Meist aus ärmlichen Verhältnissen kommend und ohne juristisches Vorwissen wurde ihnen ein Zwangsverteidiger zugeteilt. "Der hat die Akte oft im Gericht zum ersten Mal in der Hand gehabt und die Geständnisse wurden unter Gewalteinwirkungen erzwungen. Das stellt die Urteile in Frage", sagt Héla Ammar, die von einer Klassenjustiz spricht.

Bis zum Jahr 2000 gab es in Tunesien keine Möglichkeit, Berufung einzulegen, so dass die erste Verurteilung rechtskräftig war. "Wir haben uns oft gefragt: Wenn man die Verfahren heute neu aufrollen würde, wären diese Menschen dann noch immer zum Tode verurteilt?"

Gruppenzellen statt Isolationshaft

Für das Buch haben die Autoren Gefängnisse besucht und mit zum Tode verurteilten Häftlingen gesprochen. Manche bereuen ihre Tat, andere beharren bis heute darauf, dass sie unschuldig sind. Unzählige teils haarsträubende Fälle illustriert das Buch, darunter den von Maher, der wegen eines Raubüberfalls mit Todesfolge verurteilt wurde. Bis heute beteuert er seine Unschuld. Als er nach der Revolution aus der Einzelhaft des Todestrakts in eine Gruppenzelle verlegt wurde, hörte er, wie sich Mithäftlinge damit brüsteten, ihre früheren Taten jemand anderem in die Schuhe geschoben zu haben. Vor seinen Augen beschrieben sie die Tat, für die Maher zum Tode verurteilt worden ist. Der Fall wurde bis heute nicht wieder aufgenommen.

Mit dem politischen Umsturz in Tunesien haben sich die Haftbedingungen für die zum Tode verurteilten Häftlinge etwas verbessert. Die Strafen vieler verurteilter Täter wurden inzwischen in lebenslänglich umgewandelt, statt in Isolationshaft leben sie jetzt in Gruppenzellen und haben Kontakt zur Außenwelt und zu ihren Angehörigen. Diese wussten vorher nicht einmal, ob die Häftlinge noch am Leben waren. Wer erhängt wurde, der wurde anonym bestattet, die Familie wurde nicht informiert.

Moratorium ja, Abschaffung nein?

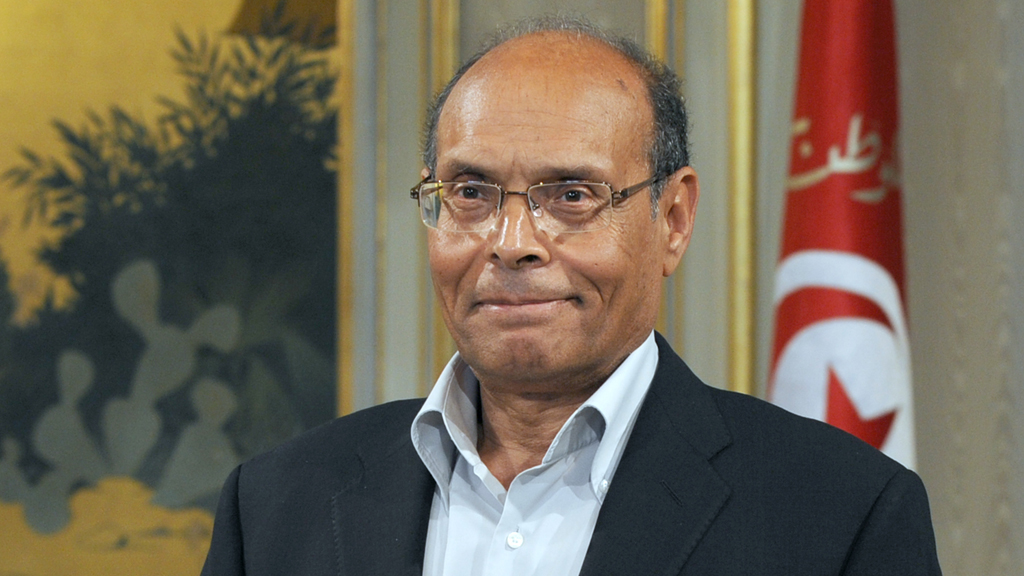

Doch auch wenn Präsident Moncef Marzouki, ehemaliger Vorsitzender der "Tunesischen Menschrechtsliga", ein erklärter Gegner der Todesstrafe ist, steht deren Abschaffung heute in Tunesien nicht zur Debatte. Gerade die stärkste Regierungspartei "Ennahda", die selbst in ihren Reihen zahlreiche Opfer zu beklagen hat, beharrt auf ihrer Beibehaltung – obwohl sie letztes Jahr ein Moratorium unterzeichnet hat.

"Selbst wenn die Todesstrafe religiös umstritten ist, so muss man das auch der Parteibasis vermitteln", meint Héla Ammar. Es gäbe viele Mitglieder auch bei der „Ennahda“, die für die Abschaffung sind, sich aber nicht trauen, dies auch öffentlich zu sagen, berichtet die Autorin.

"Saida Akremi, die Präsidentin der 'Organisation zur Unterstützung politischer Gefangener', hat uns unglaublich unterstützt", so Ammar. "Als wir das Buch vorgestellt haben, hat sie zwar gesagt, dass das Recht auf Leben heilig sei. Aber sie bringt es nicht über die Lippen zu sagen: Ich bin gegen die Todesstrafe!"

Doch trotz einiger positiver Signale aus den Reihen "Ennahdas" hat Ammar Sorge, dass das Moratorium wieder aufgehoben werden könnte. Denn einige Fälle haben in Tunesien im letzten Jahr die Diskussion über die Todesstrafe wieder angeheizt.

Neben der Vergewaltigung eines Mädchens in einer Kindertagesstätte kam es in den letzten Monaten immer wieder zu Angriffen auf das Militär und die Sicherheitskräfte des Landes, sowie zum Mord an den Oppositionspolitikern Chokri Belaid und Mohamed Brahmi im Februar und Juli 2013.

Viele Tunesier sprachen sich spontan dafür aus, die Todesstrafe für die Täter zu verhängen. Dies sieht Héla Ammar ausgesprochen kritisch, denn es habe keinerlei fundierte Diskussion über das Thema stattgefunden. "Es ging vor allem um den Wunsch nach Rache. Manche forderten sogar Körperstrafen. Sie wollten, dass der Angeklagte leidet und gequält wird, bevor man ihn tötet. Es handelt sich dabei um eine instinktive Primärreaktion."

Ende August hat das tunesische Innenministerium die salfistische Gruppierung "Ansar al-Scharia" als Terrororganisation eingestuft. Sie stehe Al-Qaida nahe und sei für die Anschläge auf Politiker und Sicherheitskräfte verantwortlich. Wenn der öffentliche Druck wächst, ist ein Moratorium schnell nicht mehr viel wert, befürchtet Héla Ammar nicht zu Unrecht.

Sarah Mersch

© Qantara.de 2013

Redaktion: Arian Fariborz/Qantara.de