Fremd wie ein übersetztes Gedicht

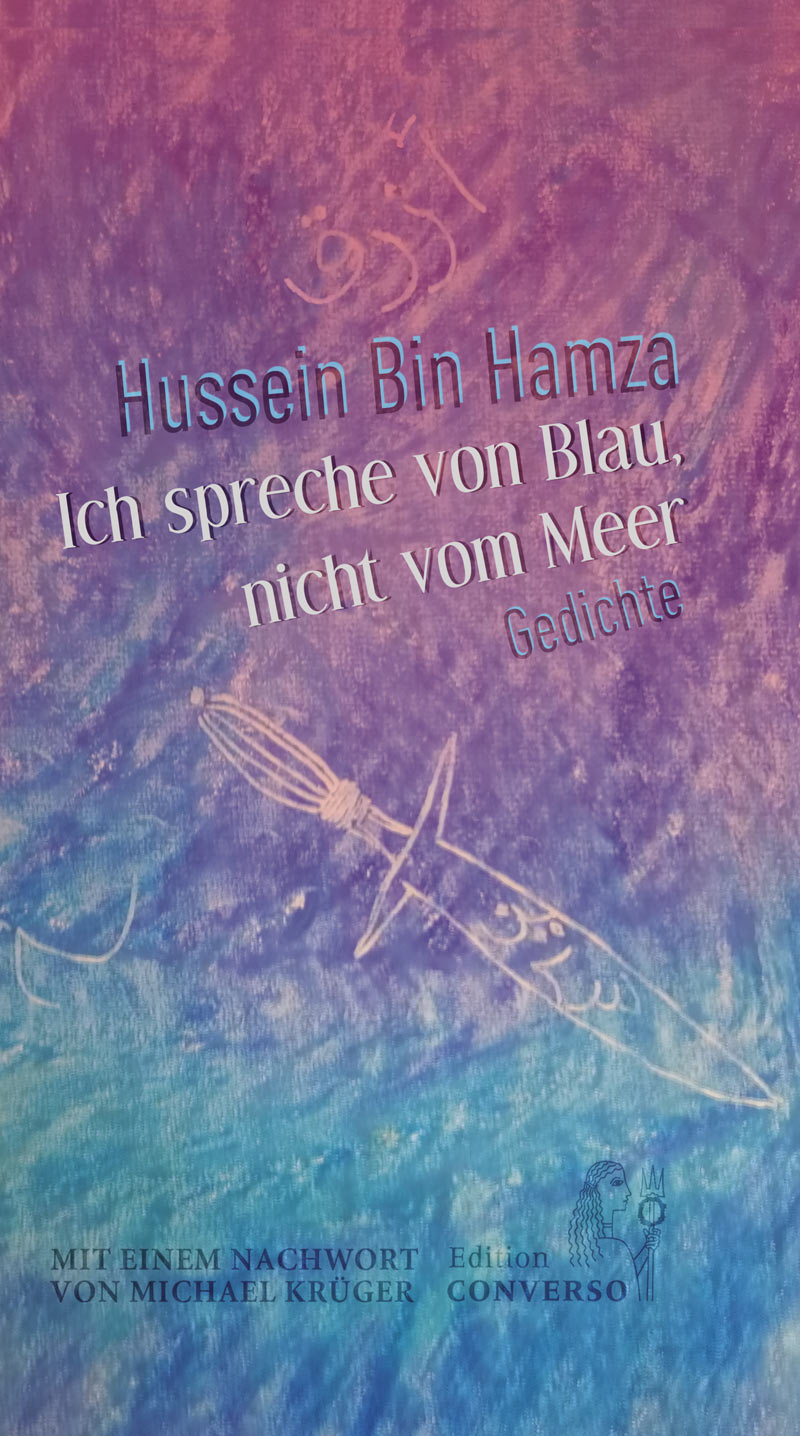

„Ich lebte so fremd / wie ein übersetztes Gedicht.“ Diesen Zweizeiler stellt der 1963 im syrischen Al-Hasaka geborene Lyriker Hussein Bin Hamza seinem jüngsten Buch „Ich spreche von Blau nicht vom Meer“ voran. Es sind Exilgedichte, Texte, die seit Bin Hamzas Ankunft in Deutschland im Jahr 2017 entstanden sind. Sie haben vier große Themen: Das Exil, die Einsamkeit, die Liebe und die Sprache.

Und wenn es in Bin Hamzas Lyrik um die Sprache seiner Gedichte geht, ist das durchaus ein humorvolles Spiel mit Metalyrik. Bin Hamza ist ein Meister der Verkürzung, es gelingt ihm, mit treffenden Metaphern, die Übersetzer Günther Orth zielsicher und sensibel ins Deutsche holt, ganze Welten zu eröffnen, so wie hier: „Ihre Hand: / Sie sagte nichts / Nur ihre Hand / sprach“.

Eine Kunst, die er in dem Dreizeiler „Reste“ augenzwinkernd konterkariert:

„Ich schreibe kein kurzes Gedicht / Ich versuche nur aufzuschreiben / was von einem langen Gedicht übrigbliebe.“ Worauf er, nur eine Seite später, ein längeres Gedicht über das Schreiben sehr kurzer Gedichte nachreicht.

Doch dieser Humor bricht rasch, wenn er an anderer Stelle sagt, dass er Gedichte, die zum Weinen anregen, die Emotionen hervorrufen, gut findet und auch die eigenen hieran misst, aber: „Heute weine ich jeden Tag vor dem Spiegel / Gedichte schreibe ich keine mehr.“ Die Flügel des Vogels, der den Dichter symbolisiert, werden in einem anderen (kurzen) Gedicht zu Krücken.

Ein Bild, das man in unterschiedlichen Variationen öfter bei arabischen Dichterinnen und Dichtern im Exil findet.

Hussein Bin Hamza ist in Deutschland ein Autor, „der plötzlich ohne Werk dasteht“ - so formuliert es der Autor und Verleger Michael Krüger im Nachwort.

In Beirut, wo Bin Hamza seit 1995 lebte, war er ein angesehener Schriftsteller, schrieb für libanesische Zeitungen und Magazine über Literatur und Kunst, porträtierte arabische Autoren und leitete den Verlag des Instituts für irakische Studien.

Im deutschen Exil ist das kein Werk, auf das er sich stützen kann. Arabischer Literatur, arabischer Dichtung ganz besonders, wird hierzulande noch immer mit größtmöglicher Ignoranz begegnet.

Worte einer melancholischen Ruhe

Also erfindet er sich als Dichter gewissermaßen neu. Er schreibt über neue Themen, die aber längst nicht nur ihn selbst berühren, sondern so viele in den letzten Jahren: die Fremdheit und die Einsamkeit, die Leere der Tage als Flüchtling, die er mit Gedichten zu füllen versucht und den Kampf gegen all diese widrigen Umstände.

Seine Texte sind wichtig für ein deutsches Publikum, das gerne über Geflüchtete spricht, aber eher selten mit ihnen.

Und es sind, natürlich, auch Texte für seine Schicksalsgenossen, weshalb der verdienstvolle Band folgerichtig auf Deutsch und Arabisch erscheint.„Unsere schwere Vergangenheit“, heißt es da, „zieht uns unter Wasser, noch bevor wir die Küste erreichen. / Wir Syrer.“ Diejenigen, die es schaffen, machen in seinen Versen „Selfies / in Kleidern, noch feucht vom Meer / das unsere Verwandten verschlungen hatte“ und wünschen sich: „Wären wir doch bloß im Asyl unserer Träume geblieben.“

Es sind die großen Themen: Flucht, Migration, Exil und das Elend des Mittelmeers, in dem nicht erst seit 2015 tausende und abertausende Menschen jedes Jahr sterben.

Das war auch schon 2005 so, und auch 2008 patrouillierten die Grenzschützer von Frontex, um Geflüchtete vom europäischen Festland fernzuhalten, aber damals gelang es der Mehrheit noch, einfach wegzuschauen.

In dem Gedicht „Ein deutscher Gast“ dreht Hussein Bin Hamza den Spieß um: Ein Deutscher taucht im Gedicht auf, er ist ein Fremder, aber „wir erlauben“ ihm, „unsere liebgewonnene Einsamkeit zu stören“.

Seinen schrulligen deutschen Nachbarn beobachtet Bin Hamza in Versform: wie er seinen Garten sauber hält, ihn von Kieselsteinen oder hereingewehten Papierfetzen, also von Fremdkörpern befreit.

Es gelingt ihm, die ganze Debatte um Migration und Geflüchtete, um Fremdenhass und Heimat in wenigen, knappen, so lakonischen wie ruhigen Versen abzuhandeln und all der Aufgeregtheit eine melancholische Ruhe entgegenzusetzen, die jedem Pöbler zwangsläufig den Wind aus den Segeln nimmt.

Er macht das so geschickt, dass er diese Themen verarbeitet, ohne sie auch nur ein einziges Mal direkt zu erwähnen. Nur einmal wird er direkter:

Verletzte Sprache

Auf Kurdisch und Arabisch

auf Somalisch und Afghanisch

fliegen rätselhafte Wörter schwer

wie Granaten über die Köpfe der Leute

in Bussen und in Bahnen

Die Deutschen senken die Köpfe

tauschen missbilligende Blicke

lesen weiter in ihren Romanen

sehen hinweg über das Blut

das aus Wunden fließt

die die fremden Wörter ihrer Sprache zufügten.

Als er in Deutschland ankam, erinnerte sich Hussein Bin Hamza an seine Gymnasialzeit in Aleppo: Damals gab es kleine Lehrbücher mit dem Titel „Fremdsprachen lernen in fünf Tagen ohne Lehrer!“ Sie seien „für Anfänger, mit touristischer Ausrichtung“ und mit Dialogbeispielen gewesen.

Und während die meisten seiner Mitschüler sich für Englisch oder Französisch entschieden, nahm er den Band zum Deutschlernen. „Und“, schreibt er, „hier bin ich!“ Er, der in einer Sufi-Familie mit kurdischer Muttersprache aufwuchs und als Kind dem Vater lauschte, während er religiöse Fabeln vorlas, und der früh eine „Ehrfurcht vor den Wörtern“ entwickelte, die ihn schließlich selbst zum Dichter machte.

Nun ist er hier. Und wir sollten ihm zuhören.

Gerrit Wustmann

© Qantara.de 2020

Hussein Bin Hamza, „Ich spreche von Blau nicht vom Meer“, aus dem Arabischen von Günther Orth, Edition Converso 2020