Ein Stadtviertel als eine große Familie

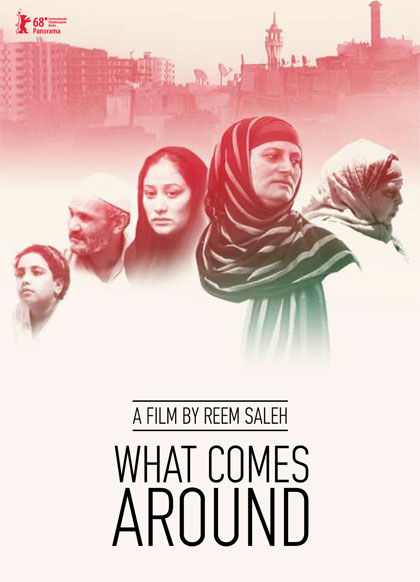

Eine Libanesin dreht einen Film über ein Kairoer Stadtviertel – war das nicht schwierig? Wann haben Sie beschlossen, ihren ersten Film ausgerechnet über das Stadtviertel Rod El Farag zu machen?

Reem Saleh: So habe ich nicht gedacht. Das war eine spontane Sache. Es begann damit, dass ich mehrmals hintereinander dort war, um eine alte Freundin meiner Mutter zu besuchen. Sie war schwerkrank und ihre beiden Töchter haben versucht, mit einem Großteil ihres eigenen Lebensunterhalts für die Behandlungskosten aufzukommen. Jedes Mal traf ich sämtliche Nachbarn bei ihr an, alle halfen, entweder mit Essen oder mit kleineren Geldsummen. Selbst die Mittellosen setzten sich zu ihr, um sie moralisch zu unterstützen. Ich erlebte, wie die Leute alles gaben, was sie hatten. Die meisten konnten nicht mehr geben als ihre Anteilnahme. Ich hatte das Gefühl, es sei meine Pflicht, diesen Teil der Gesellschaft vorzustellen, dem wir oft Unrecht tun, indem wir uns ein falsches Bild von ihm machen. Klar sind sie arm. Aber sie haben Würde und Selbstachtung. Und sie halten zusammen. Das war der Ausgangspunkt für das Projekt.

Der Film trägt den Titel "Al Gami'ya" (wörtl.: "Die Gemeinschaft") als Hinweis auf die Solidarität in Rod El Farag. Doch er handelt auch vom Verhältnis der Leute zueinander, zu den Toten, zur Religion, zum Wert des Lebens – allen erschwerten Umständen zum Trotz. Wie sind Sie auf den Titel gekommen? Wie viele Stunden Filmmaterial hatten Sie am Schluss und wie lange hat das gedauert?

Saleh: Es war schwer, einen Erzählstrang zu finden, der den Film zusammenhält. Man kann einzelnen Geschichten nachgehen, um dann lauter lose Enden zu haben, sodass der Film selbst auf der Strecke bleibt. Weil ich den Ort und die kulturellen Gegebenheiten kannte, habe ich mich sehr früh dafür entschieden, dass "die Gemeinschaft" oder das gemeinsame Sammeln von Geld das Bindeglied zwischen den Geschichten und dem Leben der Menschen sein soll. Das hat mir geholfen, eine abgeschlossene Handlung erzählen zu können.

Ich habe den Film über sechs Jahre hinweg gedreht. Am Schluss hatte ich eine Unmenge Material zusammen. Einiges davon hatte mit politischen Ereignissen zu tun. Ich hatte jedoch frühzeitig beschlossen, die entsprechenden Aufnahmen nicht zu verwenden.

Es blieb nur der Weg, möglichst viel zu filmen. Ich habe die Leute nicht dirigiert oder sie gebeten, über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Ich habe einfach nur gewartet, um irgendwann einen natürlichen Augenblick zu erwischen, das Vertrauen der Leute zu gewinnen und durch sie Informationen zu erhalten. Das erforderte intensive psychologische Arbeit und zwang mich, die Szenen zu nehmen wie sie waren, um sie dann entweder im Film zu verwenden oder auch nicht. Ich habe deshalb zunächst stundenlang Interviews mit den Leuten gefilmt, wusste aber von vornherein, dass ich sie nicht in den Film einbauen werde. Es ging mir bloß darum, den Leuten den Respekt vor der Kamera zu nehmen.

Die Ägypter reagieren allergisch auf Kameras, vor allem auf Kameras von Nichtägyptern. Wie haben Sie diese Hürde überwunden?

Saleh: Von dem, was ich während des ersten Jahres gefilmt habe, habe ich so gut wie nichts verwendet. Nach etwa acht Monaten Dreharbeiten begannen die Leute aus Rod El Farag, sich allmählich annähernd natürlich zu verhalten. Ich begriff, dass jemand, der hingeht, um ein solches Viertel in zwei, drei Monaten zu filmen und dann mit einem so genannten Dokumentarfilm zurückkommt, in der Regel ein Betrüger oder ein Betrogener ist. Am Anfang geben sie einem immer nur das, was man sehen und hören will. Erst nach einer Weile lässt die Blockade nach und sie fangen an, sich natürlich zu benehmen, weil sie einen nicht mehr als Fremdkörper wahrnehmen, vor dem man sich verstellen muss.

Die Ägypter reagieren tatsächlich allergisch auf Kameras und fürchten sich vor ihnen. Bei manchen herrscht sogar eine regelrechte Panik - das ist mir bei einigen Protagonisten begegnet, vor allem bei Umm Tarek, einer alten Frau, die ohne Konzession einen Laden betreibt und in ständiger Angst lebt. Was mir jedoch half, war die Tatsache, dass die Leute mich als Tochter wahrnahmen: Meine Mutter stammt aus Rod El Farag, folglich musste auch ich Teil des Ortes und Mitglied der großen Familie sein. Die Leute spürten, dass ich diese Familie niemals in einem schlechten Licht zeigen würde, und sie hatten recht.

Apropos ständige Angst: Profis aus der Filmbranche fragten mich, kaum dass sie hörten, ich drehe einen Film in Rod El Farag, nach dem Grund dafür. Ob ich denn die Armen als ergiebiges Thema für einen Film erachten würde? Sobald dann meine tatsächlichen Motive klar wurden, schwanden auch die Bedenken.

Außerdem zeigten mir die Bewohner von Rod El Farag, wie ich am besten mit wem über was sprechen konnte. In deren Welt gibt es nämlich einen eigenen Code. Wer in diese Welt vordringen will, muss den Code kennen. So gesehen waren die Bewohner quasi Produktionsassistenten.

Die Geräuschkulisse des Films ist ziemlich heftig. Kein Satz wird zu Ende gesprochen, immer sind andere im Hintergrund zu hören. Inwieweit hat das dem Film genützt oder geschadet?

Saleh: Der Geräuschpegel war eine enorme technische Herausforderung. Manchmal ist das Kamerateam schier zusammengebrochen, weil es ständig mit der Kamera einem Protagonisten an den Fersen bleiben musste. Während der Hochzeitsszene hat mich der Tonmann nur hilfesuchend angeschaut, weil er einfach keine normalen Tonaufnahmen machen konnte. Das natürliche Umfeld und die Protagonisten, die darin leben – das war das, was wir filmen wollten. Es würde sich nicht verändern lassen, wir brauchten es gar nicht erst auszuprobieren. Also mussten wir einen Weg finden, diese Atmosphäre auf die Leinwand zu bringen und die Protagonisten dabei weiterhin im Blick zu behalten.

Der Film befasst sich auch mit dem Thema Genitalbeschneidung bei Mädchen. Eines von ihnen sammelt in einer Gemeinschaft Geld für seine Beschneidung, gegen den Willen des Vaters. Wie sind Sie auf diese Geschichte gestoßen und wieso wollten Sie sie im Film haben?

Saleh: Anfangs wollte ich keine Kinder als Protagonisten im Film haben, weil Kinder in der Regel instrumentalisiert werden, um Mitleid zu erheischen, was jedoch überhaupt nicht meine Absicht war. Ich wollte nur zeigen, wie die Kinder sich das Bilden von Gemeinschaften bei den Erwachsenen abschauen. Das Mädchen Dunia bot sich dann regelrecht an, wegen ihrer Persönlichkeit, ihrer Art zu sprechen und zu denken, das war selbst in diesem Umfeld einzigartig.

Nach den Dreharbeiten kam sie, kurz vor meiner Abreise, zu mir und bat mich, noch bis zum nächsten Monat zu bleiben, in dem ihre Beschneidung stattfinden solle. Ich hatte Angst und habe versucht, die Eltern zu überzeugen, die Sache abzublasen. Ich habe mich sogar an einen religiösen Würdenträger gewandt, damit er sie davon überzeugt, dass die Beschneidung sich nicht mit dem Islam vereinbaren lasse. Der Vater ließ sich tatsächlich überzeugen. Dann reiste ich ab. Und als ich wiederkam, stellte sich heraus, dass Dunia das in der Gemeinschaft gesammelte Geld verwendet hatte, um die Beschneidung durchzuführen, ohne dass der Vater davon wusste.

An diesem Punkt wurde es unbedingt notwendig, die Geschichte im Film aufzunehmen, weil die Leute glauben, die Beschneidung sei eine Tortur, zu der die Mädchen gezwungen und verschleppt werden. Sie wissen nicht, dass die Beschneidung dermaßen tief in der Kultur verankert ist, dass die Mädchen sie wollen und stolz darauf sind, weil sie ein Zeichen der Reife ist. Ich bin natürlich dagegen und tue mein Bestes, um das zu stoppen, aber man muss trotzdem dieses falsche Bild aus der Welt schaffen.

Der Film endet mit einer Widmung an Ihre Mutter, die Sie beauftragt hat, sich der Bewohner ihres Herkunftsortes anzunehmen. Sie haben deren Geschichten in die Welt getragen. Haben Sie das Gefühl, die Mission, auf die Sie Ihre Mutter geschickt hat, erfüllt zu haben?

Saleh: Diese Frage ist für mich am schwersten zu beantworten. Das größte Kopfzerbrechen bereitet mir die Reaktion der Leute aus Rod El Farag auf den Film. Ihr Urteil zählt für mich am meisten. Ich wollte nur, dass die Welt das Stadtviertel Rod El Farag durch die Augen meiner Mutter wahrnimmt, die hinter der Armut das Schöne, das Gute und die Würde sehen kann. Wenn mir das gelungen ist, habe ich einen großen Teil der Mission erfüllt.

Das Interview führte Ahmed Shawki.

© Goethe Institut 2018