"Sykes-Picot steht für die erlebte Übermächtigkeit des Westens"

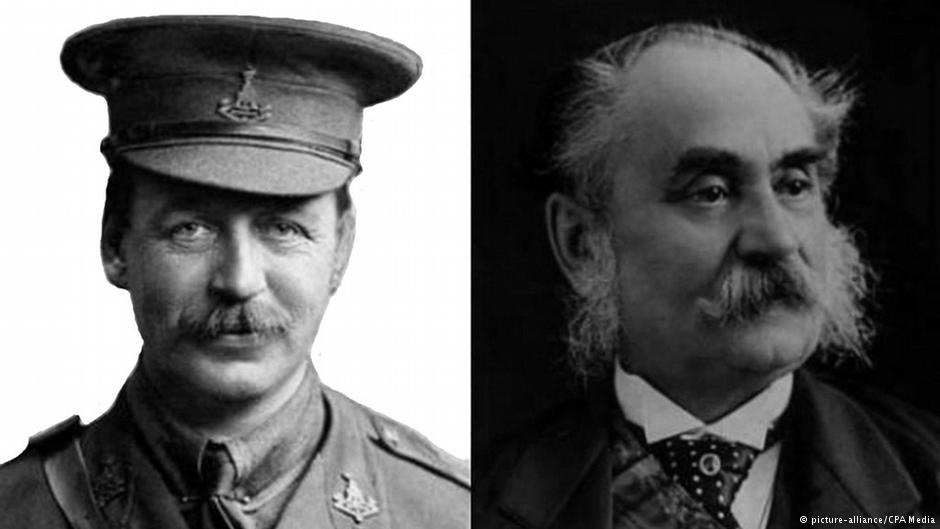

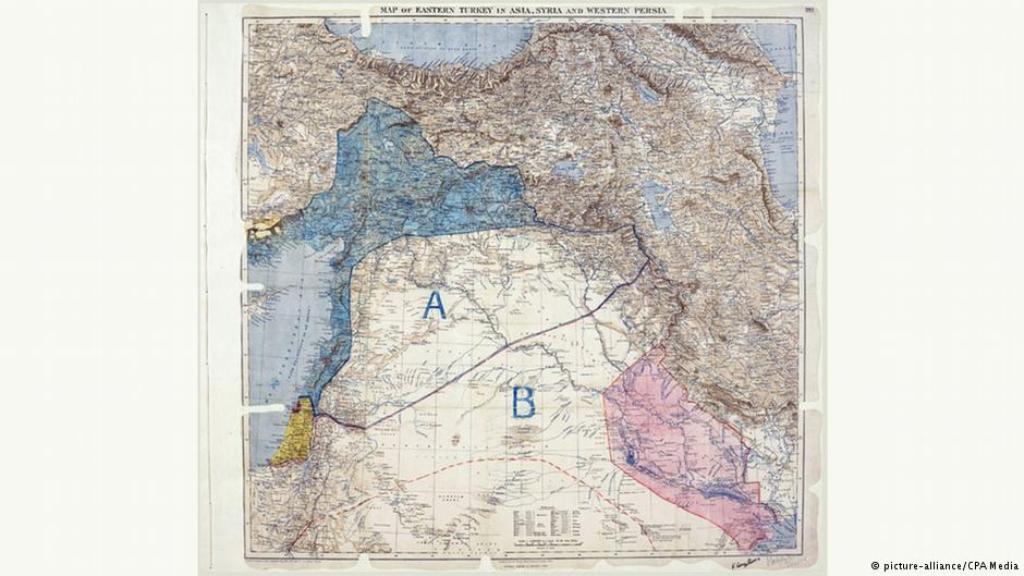

Am 16. Mai 1916 wurde das Sykes-Picot-Abkommen zwischen Großbritannien und Frankreich geschlossen. Die geheime Übereinkunft sah eine Aufteilung weiter Teile des Osmanischen Reiches nach dem Ende des Ersten Weltkriegs vor. Die Franzosen sollten das Sagen über ein Gebiet bekommen, das sich vom Südosten der heutigen Türkei über den nördlichen Irak und Syrien bis zum Libanon erstreckte.

Die Briten hingegen sollten über ein Gebiet herrschen, das den südlichen und mittleren Irak umfasst. Das dazwischen liegende Land - heute liegen dort Syrien und Jordanien, der westliche Irak sowie der nordöstliche Teil der arabischen Halbinsel - sollte ein arabisches Königreich unter britisch-französischem Mandat werden.

Herr Professor Reinkowski, mit dem Sykes-Picot-Abkommen wurde vor 100 Jahren der Nahe Osten zwischen Frankreich und Großbritannien aufgeteilt. Welche zentralen Ziele verfolgten Paris und London damals?

Maurus Reinkowski: Bis dato war das Osmanische Reich der Herrscher über diese Region. Paris und London gingen aber davon aus, dass das Osmanische Reich keinen Bestand haben würde. Mit Sykes-Picot sollten Streitigkeiten vermieden werden, die nach dem Gewinn des Ersten Weltkriegs beim Verteilen der Kriegsbeute entstehen würden.

Es gab dann später aber sehr wohl große Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Großbritannien über den genauen Zuschnitt. Und insofern war das Abkommen auch nur ein erster Versuch der Teilung, die dann später durchaus anders ausgefallen ist.

Warum sorgt das Abkommen auch 100 Jahre später noch für starke Emotionen in der arabischen Welt?

Reinkowski: Das Sykes-Picot-Abkommen wird gewissermaßen als ein Symbol genommen für die sehr komplizierte und vielschichtige Neuordnung der Region nach dem Ersten Weltkrieg. Es gibt ja eine Reihe von weiteren wichtigen Abkommen und Aussagen. Ich möchte da nur die Balfour-Deklaration erwähnen, vom November 1917, in der der britische Außenminister Arthur James Balfour der jüdischen Gemeinde in Großbritannien eine nationale Heimstätte in Palästina zusagte oder etwa die Hussein-McMahon-Korrespondenz. Darin äußern sich der Führer des Hedschas, Hussein ibn Ali, und Sir Henry McMahon, der britische Hochkommissar in Ägypten, über die Gründung eines eigenständigen arabischen Staates. All diese Abkommen bildeten eine Art von Teppich von Plänen und Zusagen.

Der Grund, warum Sykes-Picot heute so im Vordergrund steht, ist die Geschichte seiner Enthüllung. Nach der bolschewistischen Revolution in Russland veröffentlichte der damalige Kommissar für auswärtige Angelegenheiten, Leo Trotzki, dieses Abkommen als besonderes Beispiel für die Treulosigkeit der Entente-Mächte und für ihre rein imperialistischen Absichten. Auch die zum Abkommen gehörende Karte zeigt sehr bildhaft die imperialistischen Denkweisen. Man zieht eine lange Linie über hunderte von Kilometern, von Haifa bis nach Kirkuk.

In der arabischen Welt gibt es so eine Art von Volksweisheit, die von einer langen Geschichte des Übelwollens des Westens gegenüber dem Orient, den arabischen Völkern oder auch der islamischen Welt erzählt. Das Sykes-Picot-Abkommen passt sehr gut in diese Art von Verschwörungstheorie: Es war geheim und diente nur den eigenen Vorteilen dieser Großmächte.

Als die Terroristen des Islamischen Staats vor zwei Jahren einen Grenzkontrollposten zwischen dem Irak und Syrien sprengten, taten sie das medienwirksam mit dem Hinweis auf ein Ende des verhassten Sykes-Picot-Abkommens. An die Stelle der von den Kolonialmächten geschaffenen "künstlichen" arabischen Staaten solle nun das islamische Kalifat treten. Können sich die Terroristen bei ihrer Wut auf die Nationalstaaten auf breite Unterstützung aus der Bevölkerung stützen?

Reinkowski: Ja, ich denke schon. Aber vorweg die Bemerkung des Historikers: Die Aufhebung der Grenze zwischen Syrien und dem Irak ist ja keine Aufhebung einer Sykes-Picot-Grenze, denn Sykes-Picot sah eigentlich eine solche Grenze gar nicht vor. Die entstand erst in den späteren französisch-britischen Abkommen, endgültig dokumentiert durch die Grenzen des britischen und französischen Mandats, welches erst in den frühen 1920er Jahren eingerichtet wurde.

Die grundsätzliche Symbolik funktioniert aber dennoch sehr gut. Es gibt ein großes Unbehagen in den arabischen Bevölkerungen gegenüber der langen Geschichte der westlichen Einflussnahme auf den Nahen Osten. Man sieht viele Elemente der heutigen Misere im Nahen Osten begründet durch die westliche Politik, die sich eben besonders stark nach dem Ersten Weltkrieg dokumentierte.

Wenn man allerdings Libanesen oder Jordanier fragen würde, ob sie sich gerne dem "Islamischen Staat" anschließen oder überhaupt einen großsyrischen Staat akzeptieren wollten - auch unabhängig von der islamistischen Gesinnung des IS - dann würde die große Mehrheit dagegen stimmen. Die Menschen sind eigentlich mit ihren jeweiligen Nationalstaaten immer noch eher zufrieden und wollen diese nicht für eine aufgezwungene größere Identität eintauschen.

Welche Rolle hatte Sykes-Picot für den politischen Islam?

Reinkowski: Sykes-Picot ist ein Baustein für diese erlebte Übermächtigkeit und Penetranz des Westens gegenüber der arabischen oder auch der islamischen Welt.

Ich denke aber, dass Sykes-Picot deswegen so prominent in den Vordergrund gerückt ist, weil mit der Destabilisierung des Irak in der Mitte der 2000er Jahre und Syriens seit 2011 genau die Region sehr instabil geworden ist, die eben durch dieses Abkommen definiert worden ist. Bei der islamischen Revolution im Iran oder auch bei Al-Kaida hat Sykes-Picot keine große Rolle gespielt.

Sind die Kurden die großen Verlierer des Abkommens gewesen?

Reinkowski: Nicht im Rahmen von Sykes-Picot, aber im Zuge des Vertrags von Sèvres 1920 wurde die Option einer kurdischen Entität in Ostanatolien vage festgehalten - dort, wo die Kurden eine relevante Bevölkerungsmehrheit darstellen. Der Vertrag von Sèvres konnte angesichts der türkischen Nationalbewegung unter Atatürk nicht umgesetzt werden. Er wurde 1923 durch den Vertrag von Lausanne abgelöst, der die heutige Türkei völkerrechtlich anerkannte.

In diesem Lausanner Vertrag werden die Kurden überhaupt nicht erwähnt. Sie verschwinden sozusagen unter dem Tisch, und insofern ist da ein historisches Gefühl des Unrechts, das man den Kurden angetan habe, als der vermutlich bevölkerungsreichsten Gruppe, der man keinen eigenen Staat zugestanden hatte, auf jeden Fall vorhanden.

Vor 100 Jahren haben westliche Diplomaten kühn die Grenzen im Nahen Osten gezogen. Gibt es heute neue Blaupausen für eine gerechtere Grenzziehung in der Region?

Reinkowski: Es ist das große Problem, Visionen einer gerechten Ordnung herstellen zu wollen (also den Kurden die Möglichkeit auf ein Leben in einem föderalen Staat zu geben) und auf der anderen Seiten in der Realpolitik gefangen zu sein. Die westlichen Staaten denken schon stark in Richtung Realpolitik: Sie wollen so weit wie möglich die Aufrechterhaltung der bestehenden Grenzen, weil sie nicht wissen, ob Grenzverschiebungen einen Dominoeffekt auslösen würden.

Man könnte sich natürlich vorstellen, dass es zu einer Aufteilung im Irak kommt, denn dort sind die Verhältnisse relativ klar. Schiiten im Süden bis Bagdad, Sunniten in der Mitte und Kurden im Norden. In Syrien ist die Lage aber schon sehr viel schwieriger, weil es derzeit keine stabile Machtbalance gibt: Man wüsste gar nicht, wem man was geben sollte.

Deshalb sehe ich eher, dass die Politik auf Sicht fährt und versucht, mit halbwegs heiler Haut aus dieser Situation herauszukommen; unter der Maßgabe, dass einige Grundparameter stabil bleiben: Sicherung der Existenz Israels, die Absicherung der Golf-Monarchien, die für die Stabilität der Region extrem wichtig sind, und eigentlich auch die Anerkennung der jetzigen Position der Türkei, in ihrer Privilegiertheit als strategischer Partner der USA und Europas.

Interview: Andreas Noll

© Deutsche Welle 2016