استبداد متصاعد يدفع ثمنه التونسيون

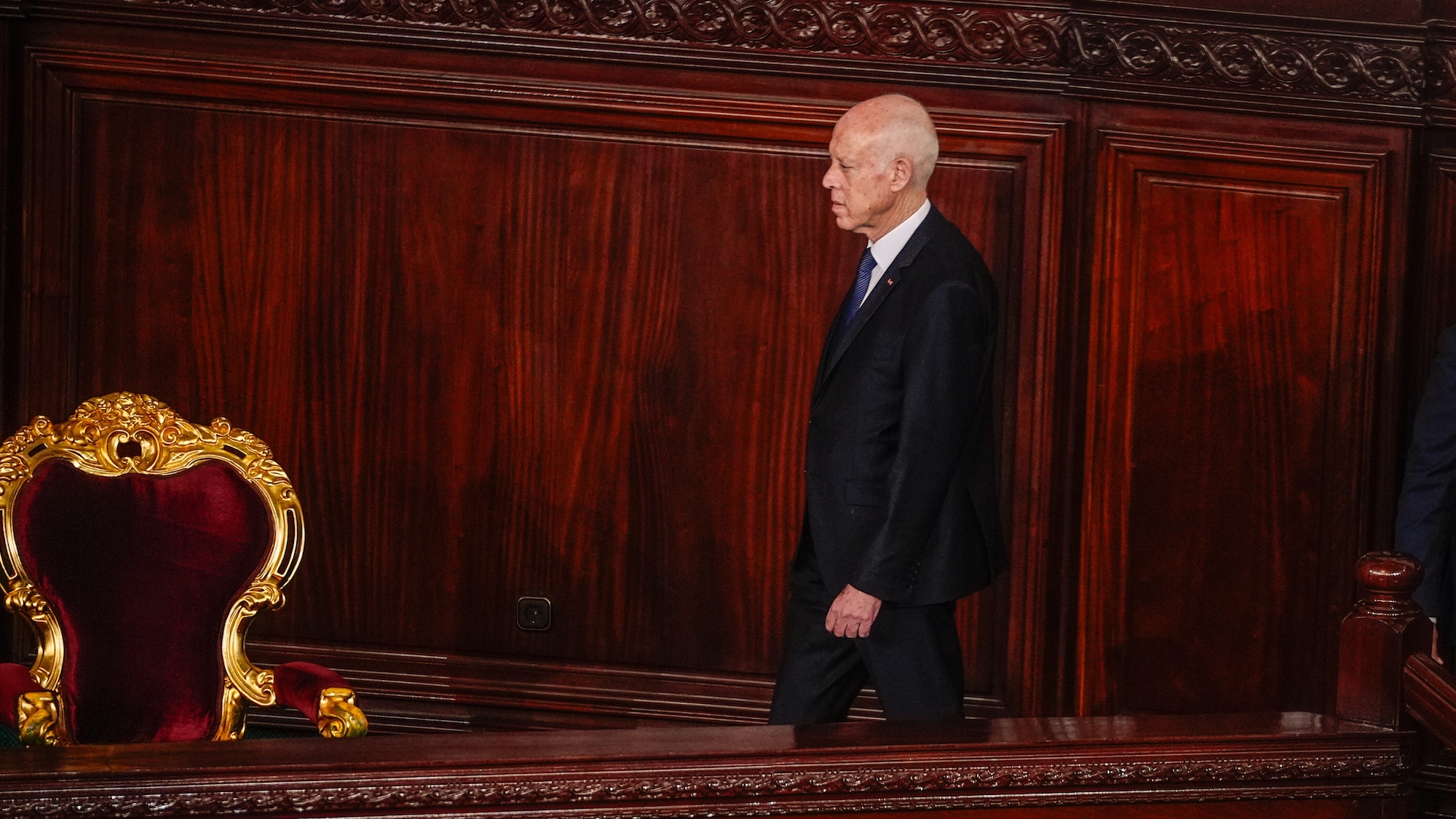

في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أُعيد انتخاب قيس سعيّد في بيئة سياسية خاضعة لسيطرة مُحكمة، عقب حملة جرى خلالها إسكات أصوات مرشحي المعارضة، وتعطيل الرقابة الانتخابية المستقلة عمليًا.

حينها نشرت مؤسسة برتلسمان تحليلًا حول سيناريويهن محتملين لمستقبل العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي. الأول؛ تعميق الاستبداد والعزلة، والثاني؛ استمرار الحكم الاستبدادي مصحوبًا بتحسينات انتقائية في الحوكمة والتعاون الاقتصادي. وبعد نحو عام، أين وصلت الأمور؟

ثمة ملاحظة مهمة للتحليل الأولي تحتاج إلى توضيح: الزيادة المفاجئة في عدد الناخبين المسجّلين قبل الانتخابات، والتي بلغت 700 ألف ناخب – وقد أثيرت حولها نقاشات واسعة دون تفسير رسمي من هيئة الانتخابات التونسية – تعود في الواقع إلى تعديل قانوني أدخل التسجيل التلقائي للشباب عند بلوغهم الثامنة عشرة. وهذا التفصيل مهم لأنه شوّه أرقام المشاركة، التي بدت متدنية تاريخيًا. في الحقيقة، حافظ سعيّد إلى حد كبير على قاعدة دعم مستقرة، ولا سيما خارج نطاق النخبة الحضرية – وهي حقيقة كثيرًا ما تُغفل في التحليلات الأكاديمية.

مسار استبدادي

حتى قبل الانتخابات، كان من الواضح أن ولاية سعيّد الجديدة ستعني مزيدًا من تقويض سيادة القانون وفصل السلطات.

في أبريل/نيسان 2022، أعاد سعيّد هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) وعيّن جميع أعضائها السبعة بنفسه، ولاحقًا، استبعدت الهيئة 14 مرشحًا من السباق بشكل غير قانوني قبل الانتخابات. ورغم أن المحكمة الإدارية – وهي أعلى محكمة في تونس والجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بالبتّ في نزاعات الترشح – ألغت هذا القرار، فإن الهيئة تجاهلت الحكم علنًا، مما مهد فعليًا الطريق لإعادة انتخاب سعيّد.

قبل أيام قليلة من التصويت، سُجن أيضًا أحد أبرز منافسي سعيّد، العياشي زمال. ويعكس هذا الانهيار في الضوابط والتوازنات ما ورد في مؤشر برتلسمان للتحول لعام 2024 (BTI 2024)، حيث حصلت تونس على 4 من 10 نقاط فقط في بند "انتخابات حرّة ونزيهة". وفي إصدار المؤشر المرتقب لعام 2026، يُتوقع أن يتراجع هذا التصنيف أكثر إلى نقطتين من أصل عشر، بما يبرز الانحدار المتسارع في نزاهة الانتخابات والرقابة الديمقراطية.

تقلّص المساحة المدنية

تعرض المجتمع المدني ووسائل الإعلام لضغوط شديدة، وجرى سجن وإسكات شخصيات معارضة ونشطاء بارزين، من بينهم شخصيات شهيرة مثل الناشطة الحقوقية الشهيرة سهام بن سر الدين، والمحامية والشخصية العامة سنية الدهماني، التي اعتُقلت، وأُدين أفراد عائلتها لاحقًا لمطالبتهم العلنية بالإفراج عنها.

أصبح النقاش السياسي في الفضاء العام نادرًا؛ وكثيرًا ما يحضر الفعاليات الثقافية ضباط بملابس مدنية، وساد جو من الخوف، حيث يتهامس الناس حول المواضيع الحساسة. ويكمن جوهر هذا القمع في المرسوم رقم 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وبالأخص مادته 24 المثيرة للجدل. فهي تجرّم نشر ما يُسمّى "المعلومات الكاذبة" على الإنترنت إذا كان يُفترض أن يسبب ضررًا – من دون اشتراط إثبات هذا الضرر.

السياسات الأوروبية تعمّق أزمة المنظمات الأهلية

تواجه منظمات المجتمع المدني في غرب آسيا وشمال أفريقيا، قمعًا واسع النطاق. ورغم ذلك، يواصل صناع السياسات الأوروبيين دعم الأنظمة الاستبدادية، بدلًا من دعم النشطاء لمواجهة الإجراءات القمعية.

ورغم أن اللجنة التشريعية العامة بمجلس النواب بدأت مراجعة هذا القانون في يوليو/تموز 2025، فإن دستوريته تبقى موضع شك كبير. إذ تشكّل هذه المادة خرقًا واضحًا للمبادئ الدستورية الأساسية، كونها تجرّم النية المفترضة وتمنح النيابة العامة صلاحيات تقديرية واسعة.

وفي سياق هذا التراجع، يُسجل مؤشر برتلسمان لعام 2026 تراجعًا إضافيًا في كلٍّ من حرية التعبير وحقوق تكوين الجمعيات والتجمع، حيث انخفض كل مؤشر إلى 4 من 10 فقط - انخفاضًا من 5 في إصدار عام 2024. ويزداد هذا التراجع حدةً بانخفاض تصنيفات دولية أخرى لحرية الصحافة.

إسكات المعارضة واستهداف المهمشين

يتجلّى نمط مماثل من التجاوزات القانونية والتدخل التنفيذي فيما يُعرف بـ "قضية الانقلاب على الدولة"، التي أصبحت علامة على ترسيخ السلطة الاستبدادية. فمنذ أوائل عام 2023، شنّت الحكومة حملة اعتقالات واسعة استهدفت سياسيين معارضين ومحامين وصحفيين ورجال أعمال، متهمين – غالبًا دون أدلة واضحة – بـ "التآمر ضد أمن الدولة". وقد أُجّلت المحاكمات مرارًا، أو عُقدت جلساتها من دون حضور الجمهور أو حتى المتهمين أنفسهم، وسط تهم مبهمة.

وصف مراقبون القضية بأنها ذات دوافع سياسية. ورغم أن مؤشر BTI 2026 لا يُظهر حتى الآن مزيدًا من التراجع في بند فصل السلطات (النتيجة: 3) أو القضاء المستقل (النتيجة: 4)، فإن التطورات المرتبطة بقضية "الانقلاب" وغيرها من القضايا الأقل شهرة – حيث يتجنب القضاة إصدار أحكام في الملفات السياسية الحساسة خشية الإقصاء، فيما يظل المعتقلون قيد الحبس الاحتياطي لسنوات – توحي بأن خفض التصنيف قد يكون مبرَّرًا.

في المقابل، تراجع تصنيف تونس في الحقوق المدنية بشكل حاد من 6 إلى 3 نقاط، بما يعكس تآكل حماية الحرية الشخصية والمساواة أمام القانون وإمكانية الوصول إلى العدالة، قانونيًا وفعليًا.

هل فقد أقوى هيكل نقابي نفوذه؟

يعاني الاتحاد العام التونسي للشغل، من انقسامات داخلية وتراجعًا في نفوذه السياسي والاجتماعي الذي اكتسبه بعد الثورة التونسية. فما طبيعة الأزمة الداخلية التي دبت بالمنظمة؟ وكيف استفاد منها الرئيس التونسي قيس سعيد؟

وإلى جانب المعارضة السياسية، امتدّ هذا التدهور ليشمل الاستهداف الممنهج للفئات المهمشة: فقد كثّفت السلطات التونسية خطاب الكراهية والحملات القمعية ضد المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء. وتصاعد الخطاب حول "الاستبدال الديمغرافي" إلى أعمال عنف، شملت حرق مخيمات للمهاجرين في صفاقس على يد قوات الأمن في أبريل/نيسان 2025. وقد تجنبت المنظمات الدولية إلى حد كبير معالجة هذه المسألة بدافع الخوف أو اليأس، لكن تونس لم تعد بلدًا آمنًا لهؤلاء المهاجرين.

مجتمع يكافح من أجل البقاء

في الوقت نفسه، تدهورت الأوضاع الاقتصادية في تونس بشكل متزايد. وأصبحت الحياة اليومية مطبوعة بتقلبات حادة في أسعار السلع المستوردة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة الحصول على أساسيات الحياة. فيما تكاد أجهزة الدولة الإدارية تتعطل في العديد من القطاعات، نتيجة عمليات التطهير المستمرة التي يقودها سعيّد.

أُقيل عشرات الوزراء والمديرين العامين والولاة، غالبًا بين عشية وضحاها، ومن دون أي تفسير. مثال واضح على هذا التقلب ولاية بن عروس، التي شهدت تعيين ثلاثة ولاة خلال 48 ساعة، أحدهم لم يتسلم منصبه أصلًا. كما أُقيل رئيس الوزراء كمال المدوري في مارس/آذار 2025 بعد أقل من عام على توليه مهامه، ليُعيَّن وزير البنية التحتية بديلًا له بشكل مفاجئ. في عهد سعيّد، أصبحت المناصب الحكومية العليا قصيرة الأمد، وحلّت الاتصالات العشوائية وصنع القرار الغامض محل الاستمرارية المؤسسية.

بالنسبة لكثير من التونسيين، باتت سبل العيش الفردية تحدّد ملامح حياتهم اليومية. إذ يعتمدون بشكل كبير على التحويلات المالية من أقاربهم في الخارج، التي مثلت 6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023. ومع تدني الثقة في المؤسسات العامة، يتزايد اللجوء إلى بدائل خاصة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى.

ظلت الاحتجاجات الكبرى نادرة، لكن اندلعت موجات غضب جماعي، أبرزها في أبريل/نيسان 2025، حين انهار مبنى مدرسي في سيدي بوزيد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة تلاميذ. وأشعلت المأساة احتجاجات عنيفة وإضرابًا عامًا في منطقة عانت طويلًا من الإهمال وسوء الإدارة. كان ذلك بمثابة صدى رمزي لثورة 2011 التي انطلقت من المنطقة نفسها. ورغم أن لحظة الغضب هذه لم تتوسع إلى اضطرابات أوسع، فإنها كشفت عن توترات كامنة وبؤر قابلة للاشتعال في الداخل التونسي.

لحظة للاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في سياساته

انحرف تركيز الاتحاد الأوروبي نحو أزمات أخرى – من سوريا إلى غزة – بينما أضعفت تقليصات التمويل، خاصة بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة، الدعم الموجه إلى مبادرات التنمية المحلية. وفقد كثير من التونسيين وظائف كانت مرتبطة بمشاريع ممولة من المانحين.

ومع تفاقم الاستبداد وانغلاق تونس على ذاتها، لا يجوز التخلي عن المجتمع المدني. فالمطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى مشاركة أوروبية متجددة وموثوقة – قائمة على الثقة والاستجابة والتعاون طويل الأمد.

على مدى العامين الماضيين، تركز الدعم الأوروبي للحكومة التونسية – بقيادة إيطاليا إلى حد كبير – بالأساس على الحد من الهجرة غير النظامية، مما عزز، عن غير قصد، خطاب سعيّد الشعبوي والاستقطابي. وعندما يأتي التغيير، فالأرجح أنه لن ينبع من دوائر النخبة، بل من قلب تونس – من مناطقها المهمشة، وشبابها المحبط، ومجتمعاتها الصامدة.

وهذا يتطلب التزامًا صادقًا، وقبل كل شيء، حوارًا على قدم المساواة. فالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تُنظر إليها اليوم بكثير من الشك، بسبب مواقفها الملتبسة والمتناقضة تجاه إسرائيل. وهو ما يقوّض مصداقيتها ويضعف قدرتها على الانخراط الفعلي على الأرض. وإذا أرادت دعم القوى الديمقراطية في تونس، فعليها أولًا استعادة هذه المصداقية، ودعم الفاعلين القادرين على إحداث تغيير حقيقي.

ترجمه من الإنجليزية: محمد مجدي

المقالة نُشرت أولاً في مدونة BTI بمؤسسة برتلسمان.

قنطرة ©