Wie ein Sufi-Gegner die Mystik bewahrte

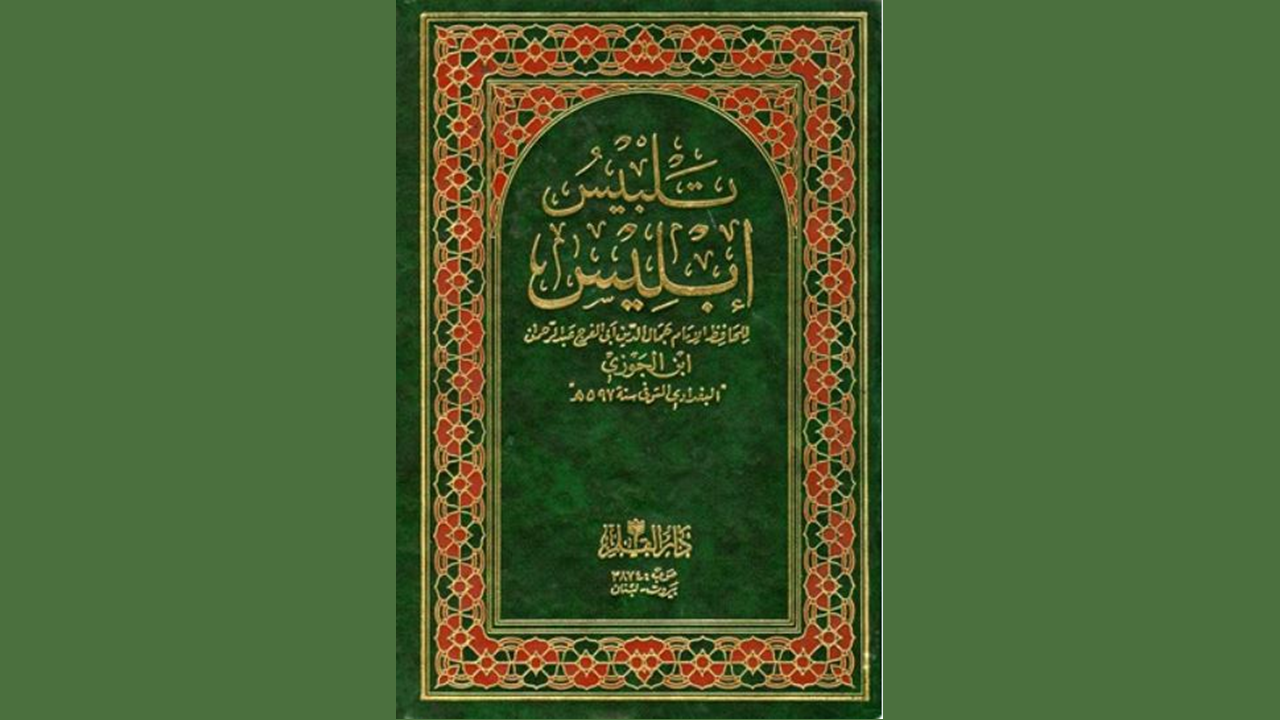

Im Bagdad der Abbasidenzeit (750-1258 n. Chr.) war Imam Abu al-Faradsch ibn al-Dschauzi (gest. 1197 n. Chr.) ein Medienstar: ein begnadeter Redner, der die Massen elektrisierte, und ein unermüdlicher Verteidiger der hanbalitischen Orthodoxie. Sein schärfstes Werkzeug war die Feder, sein berühmtestes Werk ein Pamphlet gegen den Zeitgeist: „Talbis Iblis“ (Die Täuschung des Teufels).

Sein Ziel war ein intellektueller Kahlschlag – er wollte die „Irrwege“ der Sufis entlarven und sie als Opfer teuflischer Manipulation brandmarken. Heute wird Talbis Iblis in Arabisch, Englisch und etlichen anderen Sprachen verbreitet, häufig in einem normativen, teils salafistisch geprägten Kontext, der Ibn al-Dschauzis ursprüngliche Intention betont und das Werk weiterhin als Warnschrift gegen mystische „Abweichungen“ nutzt.

Gleichzeitig zeigt sich in der akademischen Islamwissenschaft und unter geistesgeschichtlich Interessierten ein gegenläufiger Trend: Das Buch wird zunehmend als historische Quelle ersten Ranges gelesen, die Einblicke in früh-sufische Praxis, Sprache und Psychologie erlaubt. Aus dieser Warte ist „Talbis Iblis“ mit seiner polemischen Detailfülle ein unverzichtbares Archiv der islamischen Spiritualitätsgeschichte.

Eine unfreiwillige Enzyklopädie

Ausgerechnet dieses Buch, das als Abschreckung gedacht war, liest sich heute wie eine leidenschaftliche Hommage an die Welt der Mystik. Dank historischer Distanz offenbart sich eine faszinierende Ironie: Ibn al-Dschauzis Kritik wurde zur Brücke, die den Lesenden einen tiefen, fast schon intimen Zugang zur menschlichen Dimension des Sufismus eröffnet.

In der Literaturkritik trennen wir oft zwischen der Absicht eines Autors und der tatsächlichen Wirkung seines Textes. Ibn al-Dschauzi wollte die „Ketzer“ vorführen. Doch in seinem Eifer, jeden ihrer Fehler lückenlos zu belegen, arbeitete er mit fast schon moderner journalistischer Akribie: Er protokollierte ihre Aussprüche, schilderte ihre Rituale und archivierte ihre Biografien bis ins kleinste Detail.

Das Ergebnis? Statt einer bloßen Anklageschrift schuf er ein lebendiges Panorama. Ohne es zu wollen, konservierte er die spirituelle DNA seiner Gegner. Das Buch wurde zu einer der wichtigsten Quellen, um den Sufismus nicht als abstraktes Dogma, sondern als gelebte Erfahrung zu verstehen. Besonders deutlich wird dies in seiner Schilderung der frühen Asketen.

Asketen mit eisernem Willen

Selbst ein scharfer Kritiker wie Ibn al-Dschauzi konnte sich der Aufrichtigkeit der frühen Asketen – jener Wegbereiter des Sufismus – nicht ganz entziehen. Er schildert Persönlichkeiten, die der Welt mit einer Radikalität entsagten, die Lesende auch heute noch schaudern lässt.

Er berichtet von Abu Abd Allah al-Muqri, der ein Vermögen von 50.000 Dinar erbte und es bis auf den letzten Cent an die Armen verschenkte. Oder von Abd Allah ibn Chafif, der seinen Diener rügte, weil dieser ihm zum Fastenbrechen fünfzehn statt der befohlenen zehn Rosinen brachte.

Ibn al-Dschauzi mag dies als „übertriebene Frömmigkeit“ abtun, doch für Lesende entsteht das Bild von Menschen mit einer unbezwingbaren inneren Kraft. Es ist das Porträt einer heroischen Selbstbeherrschung, das unwillkürlich Bewunderung statt Abscheu weckt.

Die Sufis verstehen

Wer die islamische Mystik verstehen will, muss zunächst mit einer Reihe von Missverständnissen aufräumen, wie Marian Brehmer in seinem Essay schreibt.

Der Kern des Sufismus ist der Dschihad al-Nafs – der Kampf gegen das eigene Ego. Ibn al-Dschauzi präsentiert Geschichten über diesen inneren Konflikt als Beweis für Verwirrung, doch sie lesen sich wie packende psychologische Fallstudien.

Nehmen wir die Geschichte von Abu Hamza al-Sufi, der sich fast in den Wahnsinn trieb, um seine verbotene Zuneigung zu einem jungen Mann zu unterdrücken. Oder jenen Asketen, der beim Anblick menschlicher Schönheit in Tränen ausbrach, weil er darin den Schöpfer suchte. Ibn al-Dschauzi wollte ihre „Verirrung“ anprangern, doch was bleibt, ist das berührende Zeugnis eines radikalen Selbstbewusstseins und eines dramatischen menschlichen Ringens.

Die Macht des Zitats

Das vielleicht größte Risiko für jeden Kritiker ist es, den Gegner wörtlich zu zitieren. Ibn al-Dschauzi tat genau das. Er hielt die „ekstatischen Aussprüche“ (Schatahat) von Größen wie Bayazid Bistami oder Al-Halladsch für blasphemisch und druckte sie ab, um sie zu verdammen.

Doch Worte wie Bistamis „Preis sei mir, wie großartig ist meine Herrlichkeit!“ besitzen eine poetische Wucht, die juristische Urteile überstrahlt. Sie transportieren das Gefühl der Fana' – der vollkommenen Entwerdung, bei der das Individuum im Göttlichen aufgeht. Für die Lesenden wird Ibn al-Dschauzi hier ungewollt zum Kurator einer spirituellen Avantgarde. Die literarische Kraft der Sufi-Poesie erweist sich oft als stärker als die dogmatische Kritik, die sie umrahmt.

Ibn al-Dschauzi trat an als unerbittlicher Staatsanwalt des Glaubens. Doch die Beweise, die er gegen den Sufismus zusammentrug, sind heute dessen wertvollste Exponate. „Talbis Iblis“ ist kein Abrissbirne geworden, sondern ein Denkmal. Die Details, die abschrecken sollten, faszinieren heute. Die Geschichten, die vor der Täuschung warnen sollten, wecken die Sehnsucht nach dieser intensiven spirituellen Erfahrung. Ibn al-Dschauzi wollte den Sufismus begraben – stattdessen baute er ihm ein ewiges Museum.

© Qantara.de